午后的小区广场上,几位老人围坐在长椅旁,讨论着最近参加的健康讲座。“专家说这个蜂胶能根治糖尿病,买十盒还送血压仪……”类似的场景正在无数家庭上演。这些精心设计的保健品营销活动,往往披着“科普讲座”“免费体检”的外衣,却让不少老年人花费数千元购买无效产品。数据显示,2023年我国保健品市场规模已突破3800亿元,但相关消费投诉中,虚假宣传和会销骗局占比高达43%。

一、会销迷局背后的三重陷阱

1. 情感操控的温柔陷阱

在为期5天的会销流程中,营销团队会构建完整的心理操控链条。首日通过“健康专员”一对一关怀,建立情感联结,次日以“专家义诊”制造健康焦虑,第三天则安排“康复患者”现身说法。这种精心设计的“情感三部曲”,正契合老年人渴望关注的心理需求。某案例显示,82%的受害者表示“工作人员比子女更贴心”。

2. 伪科学包装的认知陷阱

营销人员常运用三类伪科学话术:偷换“调节功能”与“治疗作用”概念,虚构“诺贝尔奖团队研发”等权威背书,伪造“显微镜血检”等视觉证据。实际上,国家批准的27项保健品功能中,并无“降血糖”“抗肿瘤”等医疗表述。消费者可通过“特殊食品信息查询平台”验证产品真伪。

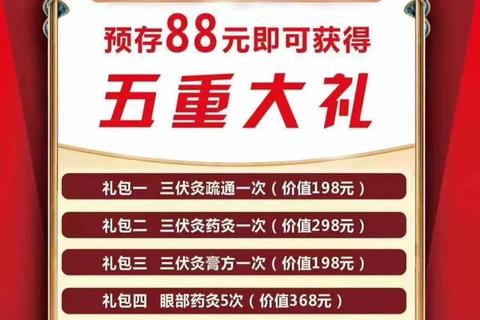

3. 价格欺诈的经济陷阱

典型套路包括虚构原价(标价800元声称降价至299元)、捆绑销售(买三赠一实则提高单价)、返利骗局(投资保健品获取高额利息)等。某地查处的案件中,成本30元的普通压片糖果,经包装后售价达980元。

二、科学选购的五大黄金准则

1. 资质验证三重确认

• 检查“蓝帽子”标志及批准文号(国食健注G/J开头)

• 登录国家市场监督管理总局官网查询备案信息

• 确认销售场所具备《保健食品经营许可证》

2. 功能认知的边界划定

需特别注意:允许声称的保健功能不包括疾病治疗。如某灵芝孢子粉胶囊获批功能为“增强免疫力”,若宣称“抑制肿瘤生长”即属违规。建议将产品说明书与《允许保健食品声称的保健功能目录》对照核查。

3. 消费场景的理性选择

优先选择连锁药店、品牌官方店等线下渠道,或美团买药等具备资质的线上平台。警惕会销现场的“饥饿营销”,正规渠道购买可享7天无理由退货。某电商平台数据显示,2024年保健品直播销售额中,84%来自品牌旗舰店。

4. 特殊人群的适配原则

• 孕妇:避免含红花、当归等活血成分的产品

• 慢性病患者:需与主治医生确认成分相互作用

• 儿童:选择“营养素补充剂”类别,避免功能型产品

5. 证据留存的完整链条

保留完整包装(含批次号)、付款凭证、宣传资料。某维权成功案例中,消费者凭宣传单页上的“根治高血压”字样,获得三倍赔偿。

三、智慧防骗的实战策略

1. 建立家庭防护网

• 定期为长辈安装国家反诈中心APP

• 共同观看《保健品防骗指南》科普视频

• 建立“大额消费家庭商议”机制

2. 识别AI技术诈骗

新型骗局会利用虚拟数字人冒充专家,或伪造检测报告。可通过三点识别:

• 查看直播账号认证信息(医疗账号需蓝V认证)

• 要求出示纸质版检测报告原件

• 验证“专家”执业编号

3. 掌握依法维权路径

当遭遇消费欺诈时:

① 固定证据:拍摄产品实物、保存聊天记录

② 行政投诉:拨打12315热线或登录全国12315平台

③ 司法救济:5000元以上损失可提起民事诉讼

四、特殊时期的健康管理

在呼吸道疾病高发季,可针对性选择:

• 维生素D3(每日400-800IU增强呼吸道屏障)

• 接骨木莓提取物(缩短感冒病程)

• 益生菌(维持肠道免疫平衡)

但需注意:

• 与退烧药间隔2小时服用

• 出现持续发热需立即停用并就医

• 选择剂型时,吞咽困难者优先考虑液体或粉剂

健康消费的本质是自我关爱,而非焦虑驱动

当面对“根治”“永不复发”等宣传话术时,不妨记住:真正有效的健康管理,是均衡饮食、规律运动与定期体检的结合。国家卫健委数据显示,坚持每日30分钟中等强度运动,可使慢性病发病率降低42%。让我们用科学认知构筑防骗长城,让每一分健康投入都物有所值。(本文不构成诊疗建议,具体用药请咨询专业医师)