母乳是婴儿最珍贵的“生命礼物”,但看似自然的哺乳过程却让无数家庭陷入焦虑。数据显示,中国6月龄内婴儿纯母乳喂养率仅为28%,许多母亲因哺乳疼痛、乳汁不足等问题被迫放弃。本文将从科学证据出发,为新手父母提供可操作的解决方案。

一、母乳喂养的科学基础

1. 生物学优势

母乳含有300多种活性成分,其独特的免疫球蛋白(sIgA)能在婴儿肠道形成保护膜,降低52%的消化道感染风险。初乳更被称为“液体黄金”,每毫升含百万级免疫细胞,对新生儿免疫系统建立具有不可替代作用。

2. 母婴健康双赢

哺乳时催产素分泌可促进子宫收缩,使产后出血风险降低30%。长期哺乳女性患乳腺癌风险下降26%,卵巢癌风险降低37%。对婴儿而言,母乳喂养者智商平均高出4.9分,成年期代谢综合征发生率降低41%。

二、喂养前的关键准备

1. 生理准备

孕期16周起每日用温水热敷,配合环形按摩可增强乳管弹性。分娩后60分钟内实施“黄金一小时哺乳”,即使无乳汁也应让婴儿接触,刺激泌乳素分泌。

2. 心理建设

建立“三不原则”:不设限哺乳次数、不比较奶量、不迷信定时喂养。产后3天泌乳量平均仅5-10ml属正常现象,婴儿胃容量初期约樱桃大小(5-7ml)。

三、科学哺乳方法详解

1. 哺乳四步法

2. 喂养节奏管理

采用“生物钟喂养法”:出生1周内每日哺乳8-12次,3周后逐渐过渡至6-8次。注意识别早期饥饿信号:眼球快速转动、张口寻乳等,避免等到哭闹时喂养。

四、营养与健康管理

1. 关键营养素补充

2. 乳汁分泌促进方案

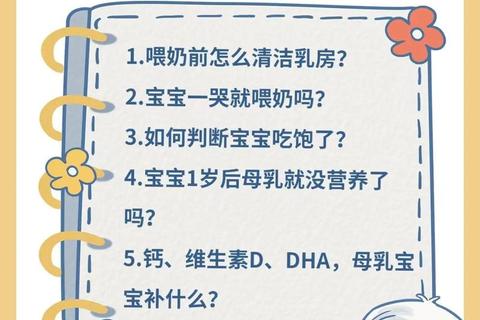

五、常见问题应对策略

1. 损伤处理

发生皲裂时采用“湿性愈合法”:哺乳后涂抹羊毛脂膏,覆盖水凝胶敷料。疼痛剧烈时可暂时使用保护罩。

2. 乳腺堵塞预警

局部硬块伴压痛时,立即实施“3-3-3法则”:3小时哺乳1次+3分钟冷敷+3指螺旋按摩。切忌热敷加重水肿。

3. 奶量调节技巧

供需失衡时通过“power pumping”调节:连续3天在固定1小时内,实施10分钟吸乳-10分钟休息的循环操作。

六、特殊群体注意事项

1. 早产儿喂养

出生体重<1500g者需添加母乳强化剂,喂养时采用“袋鼠式护理”:母亲半卧位,婴儿仅穿尿布俯卧于裸露胸腹部,促进消化吸收。

2. 患病母亲管理

乙肝携带者哺乳无需中断,但需确保婴儿完成免疫接种;乳腺炎期间可继续哺乳,体温<38.5℃时乳汁成分不受影响。

行动建议

出现以下情况需立即就医:

建议在孕期参加医院母乳喂养门诊,掌握手挤奶等必备技能。各地妇幼保健院均设有24小时哺乳咨询热线,遇到困难时请及时寻求专业支持。

母乳喂养不仅是营养传递,更是生命最初的对话。掌握科学方法,每个家庭都能在这场对话中找到属于自己的温暖节奏。