维生素是维持人体正常生理功能不可或缺的微量有机物质,它们虽不提供能量,却是代谢、免疫、细胞修复等生命活动的核心参与者。缺乏维生素可能引发多种疾病,但过量补充也可能带来健康风险。本文将系统解析维生素的种类、功能、缺乏症状及科学补充方法,帮助读者建立全面的认知。

一、维生素的分类与基础特性

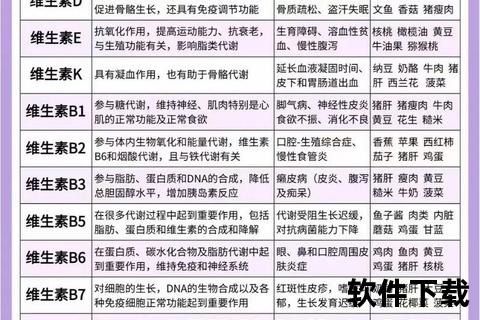

维生素分为脂溶性(维生素A、D、E、K)和水溶性(B族维生素、维生素C)两大类。脂溶性维生素需依赖脂肪吸收,可储存在肝脏中;水溶性维生素易随尿液排出,需每日补充。

1. 脂溶性维生素

功能:维持视力健康(尤其是暗视觉)、促进皮肤黏膜修复、增强免疫力。

缺乏症状:夜盲症、干眼症、皮肤干燥角化、免疫力下降。

食物来源:动物肝脏、鱼肝油、蛋黄;植物中的β-胡萝卜素(胡萝卜、菠菜、南瓜)可在体内转化为维生素A。

功能:促进钙磷吸收,维持骨骼健康;调节免疫功能,减少炎症反应。

缺乏症状:儿童佝偻病、成人骨质软化症、骨质疏松、肌肉无力。

来源:日晒后皮肤合成(主要途径);深海鱼(如鲑鱼)、蛋黄、强化牛奶。

功能:抗氧化,保护细胞膜;延缓衰老,促进皮肤健康。

缺乏症状:神经病变、贫血、肌肉无力,皮肤易出现色斑。

来源:植物油(如葵花籽油)、坚果、绿叶蔬菜。

功能:合成凝血因子,维持骨骼代谢。

缺乏症状:出血倾向(如鼻出血、牙龈出血)、骨质疏松。

来源:绿叶蔬菜(菠菜、羽衣甘蓝)、动物肝脏。

2. 水溶性维生素

来源:全谷物、瘦肉、豆类、乳制品(B12仅存在于动物性食物)。

功能:抗氧化、促进胶原合成、增强免疫力。

缺乏症状:坏血病(牙龈出血、伤口难愈)、免疫力下降。

来源:柑橘类水果、草莓、番茄、绿叶蔬菜。

二、维生素缺乏的高危人群与症状识别

1. 常见缺乏症与高危群体

2. 特殊人群注意事项

三、科学补充维生素的实用建议

1. 优先通过饮食调整

2. 何时需考虑补充剂?

3. 避免过量风险

四、就医与自我监测指南

维生素是健康的“隐形守护者”,但其补充需因人而异。通过均衡饮食、针对性调整,多数人可满足需求;特殊情况下,应在医生指导下科学使用补充剂。记住,营养的平衡比单一元素的摄入更重要——健康的钥匙,始终掌握在理性与知识的手中。