寒战是人体在应对体温失衡或疾病状态时常见的生理反应,表现为肌肉节律性收缩引发的颤抖,可能伴随发热、皮肤苍白、四肢冰冷等症状。它不仅带来不适,还可能提示感染、术后并发症、代谢异常等潜在问题。对普通患者而言,了解寒战的应对策略至关重要。本文将从症状识别、病因分析到科学用药,系统解析寒战的全链条管理。

一、寒战的生理机制与病因解析

寒战的核心机制是体温调节中枢(位于下丘脑)对体温变化的反应。当体温低于设定值时,骨骼肌通过快速收缩产热,形成寒战。根据触发因素可分为两类:

1. 体温调节性寒战:常见于低温暴露、术后低体温(如全身后血管扩张导致热量流失)或感染性发热早期。此时寒战是机体主动升温的生理反应。

2. 非体温调节性寒战:可能与疼痛(如术后切口痛)、药物反应(如复苏期)、代谢紊乱(如甲状腺功能亢进)或中枢神经系统异常有关。

高危人群警示:

二、寒战的临床评估与诊断要点

家庭初步判断流程:

1. 观察伴随症状:

2. 记录时间线:寒战持续时间超过30分钟或反复发作需就医。

3. 特殊人群差异:

医疗场景下的诊断工具:

三、寒战的阶梯式治疗策略

(一)非药物干预

1. 物理复温:

2. 环境调整:保持室温22-25℃,湿度50%-60%

3. 疼痛管理:术后患者可通过调整体位(如半卧位)减轻切口牵拉痛

(二)药物治疗方案

1. 解热镇痛药

2. 针对性止颤药物

| 药物类别 | 代表药物 | 适用场景 | 注意事项 |

|-||||

| μ-受体激动剂 | 哌替啶 | 术后寒战(0.4mg/kg静注) | 可能引起呼吸抑制 |

| NMDA受体拮抗剂 | | 难治性寒战(0.25mg/kg) | 需监测精神症状 |

| α2受体激动剂 | 右美托咪定 | ICU患者(0.5μg/kg缓慢输注)| 警惕心动过缓、低血压 |

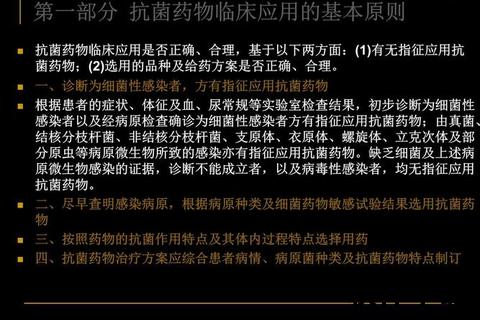

3. 抗感染治疗

特殊场景处理:

四、合理用药的六大原则

1. 阶梯用药:优先选择安全性高的对乙酰氨基酚,无效再考虑类药物

2. 剂量精准:儿童按体重计算,老年人需减少常规剂量的1/3

3. 时序管理:术后寒战预防性用药应在苏醒前30分钟给予

4. 配伍禁忌:避免解热药与糖皮质激素联用(增加消化道出血风险)

5. 疗程控制:非甾体抗炎药连续使用不超过5天

6. 监测反馈:使用右美托咪定时需持续心电监护

五、预防策略与特殊人群照护

日常预防措施:

重点人群注意事项:

六、何时必须就医?

出现以下任一情况需立即急诊:

1. 寒战伴意识模糊或抽搐

2. 体温>39.5℃且对退热药无反应

3. 皮肤出现瘀斑或花斑纹(败血症征兆)

4. 孕妇寒战伴腹痛或出血

寒战的管理需要个体化方案,既要缓解症状,更要追溯病因。公众需建立科学认知:不是所有寒战都需要药物干预,但延误重症识别可能危及生命。通过本文的阶梯式应对框架,希望能帮助患者在家庭护理与专业医疗之间找到最佳平衡点。