在环境污染、紫外线辐射和快节奏生活的多重压力下,肌肤暗沉、干燥、敏感等问题成为现代人常见的困扰。如何通过科学护理实现“焕活、抗氧、修护”的肌肤状态?维生素E液——这一源自天然的脂溶性抗氧化剂,凭借其卓越的保湿滋养与抗衰功效,成为护肤领域的核心成分之一。本文将从作用机制、适用场景到实践方法,全面解析维生素E液的护肤奥秘。

一、维生素E液的护肤科学:从抗氧化到屏障修复

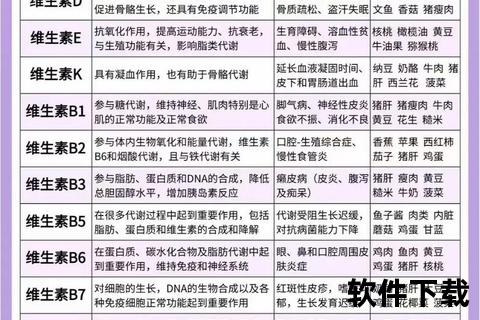

维生素E(生育酚)是人体天然存在的抗氧化成分,广泛分布于皮肤表皮层和皮脂中。其核心功能在于中和自由基、阻断氧化链式反应,从而减缓光老化和炎症损伤。

1. 抗氧化防御:阻断自由基的“多米诺效应”

自由基是紫外线、污染等外界刺激产生的活性氧分子,会攻击细胞膜脂质、胶原蛋白和DNA,导致皮肤松弛、色斑和炎症。维生素E通过提供氢原子与自由基结合,终止氧化反应链,保护细胞膜结构完整。研究表明,外用维生素E可显著减少紫外线诱导的红斑和DNA损伤。

2. 保湿与屏障强化:锁住水分的“天然脂膜”

维生素E通过增强角质层脂质排列的紧密性,减少经皮水分流失(TEWL),尤其在干燥环境下可提升皮肤含水量30%以上。其脂溶性特性使其能渗透至表皮深层,促进神经酰胺合成,修复受损屏障。

3. 抗炎与修护:平息肌肤的“隐形火源”

慢性炎症是痤疮、敏感肌和衰老的推手。维生素E通过抑制前列腺素和白三烯等促炎因子释放,减轻红肿和瘙痒,并加速表皮创伤愈合。临床数据显示,含维生素E的乳膏可改善湿疹患者的皮损程度达40%。

二、维生素E液的应用场景与人群适配

维生素E液的功效虽广泛,但需根据肤质和需求调整使用方法。

适用症状与人群

禁忌与注意事项

三、维生素E液的实践指南:从选品到护理流程

1. 产品选择:成分与配方的科学考量

2. 日常护理四步法

1. 清洁后打底:洁面后取1-2滴维生素E液于掌心温热,按压至面部,避开眼周。

2. 混合保湿霜:若肤感油腻,可混合乳液(比例1:3)增强延展性。

3. 夜间修复膜:每周2次厚涂维生素E液作为睡眠面膜,次日洗净。

4. 局部点涂:针对色斑或痘印,直接点涂并轻拍至吸收。

3. 急救与进阶用法

四、何时需要就医?警惕护肤误区

尽管维生素E液安全性较高,但以下情况需及时停用并咨询医生:

五、特殊人群的个性化建议

科学护肤的长期主义

维生素E液并非“瞬时焕肤”的魔法,而是通过日积月累的抗氧化防御与屏障修复,实现肌肤健康的底层重构。选择适配自身肤质的产品,结合防晒、饮食(如坚果、深海鱼)等综合管理,才能最大化其功效。当肌肤问题超出家庭护理范畴时,请及时寻求皮肤科医生的专业指导,让科学与自然共同守护肌肤活力。

参考文献:结合临床研究及成分机制分析,本文内容参考自权威医学期刊与护肤科学文献。