月经是女性生殖健康的“晴雨表”,其周期、经量、颜色等特征不仅反映内分泌系统的平衡状态,更与全身健康状况密切相关。据统计,约80%的女性一生中会经历不同程度的月经异常,其中既有暂时性生理波动,也可能隐藏着器质性疾病风险。本文从中医辨证论治与现代医学视角出发,系统解析月经不调的科学干预策略。

一、月经不调的核心识别:症状与病因

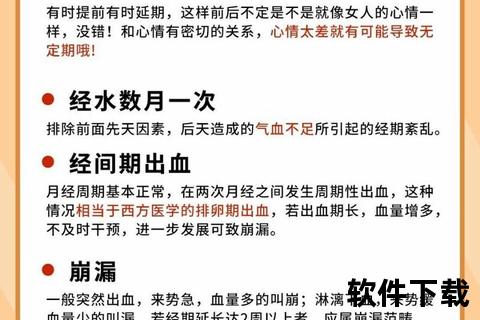

月经不调主要表现为周期异常(提前7天以上或延后超过35天)、经期紊乱(持续超过7天或不足2天)、经量异常(单次失血量>80ml或<20ml)以及伴随症状(痛经、腰酸、情绪波动等)。临床需警惕器质性病变如多囊卵巢综合征、子宫肌瘤等,但更多情况属于功能性失调。

中医辨证分型将月经不调归纳为五大类型:

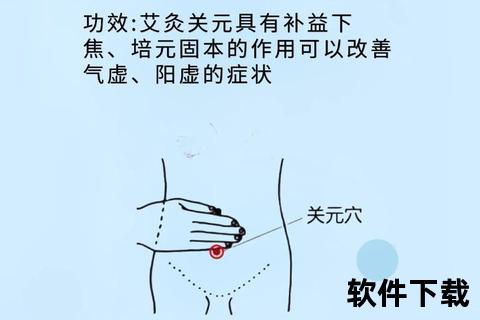

1. 寒湿凝滞型:经前小腹冷痛,经血暗红夹血块,遇热缓解,常伴手足冰冷。日常需避寒保暖,推荐艾灸三阴交、足三里穴位。

2. 肝郁气滞型:经前胀痛、情绪烦躁,经血紫暗有块。治疗宜疏肝解郁,可选用逍遥丸配合玫瑰佛手茶。

3. 气血两虚型:经量少色淡,面色苍白乏力,宜用八珍汤或乌鸡白凤丸调理,辅以红枣桂圆食疗。

4. 湿热型:经血粘稠异味,易发痤疮,需清热利湿,推荐冬瓜薏仁汤,忌食辛辣。

5. 肝肾不足型:腰膝酸软、经期头晕,需长期调补,可用枸杞山药药膳,严重者需定制膏方。

二、中医治疗体系:从药物到非药物干预

(一)中药调理的精准运用

(二)非药物疗法的协同作用

三、科学护理的四大支柱

(一)分阶段饮食管理

(二)生活方式优化

(三)情绪调节技术

(四)周期监测与预警

建议使用APP记录基础体温曲线和经血特征,若出现以下情况需及时就医:

四、特殊人群注意事项

五、预防与长期管理策略

1. 年度筛查:育龄女性每年进行妇科超声和性激素六项检测。

2. 压力缓冲:采用“478呼吸法”(吸气4秒-屏息7秒-呼气8秒)应对急性焦虑。

3. 环境调控:避免长期接触双酚A(某些塑料制品)、拟雌激素类化妆品。

月经不调的调理需把握“三分治,七分养”的原则,在专业中医辨证基础上,结合个体化生活方式干预。建议建立“月经健康档案”,将周期数据、用药记录、体质变化系统归档,为长期健康管理提供依据。当自我调理3个月未见改善或出现预警信号时,务必及时寻求妇科与中医专科联合诊疗。