动脉硬化是导致心肌梗死、脑卒中等致命性疾病的病理基础,全球每年有近1800万人因此死亡。尽管他汀类药物已将心血管事件风险降低约30%,仍有超过半数患者面临“残余风险”威胁——这一医学难题在2025年迎来重大突破。最新研究揭示了神经酰胺这一“第二胆固醇”的致病机制,为破解动脉硬化治疗困境开辟全新路径。

一、传统治疗瓶颈与突破方向

动脉硬化本质是血管壁脂质沉积引发的慢性炎症反应。低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)作为经典治疗靶点,其控制达标仍无法完全消除心血管事件风险,这种现象在慢性肾病、糖尿病患者群体中尤为显著。临床数据显示:

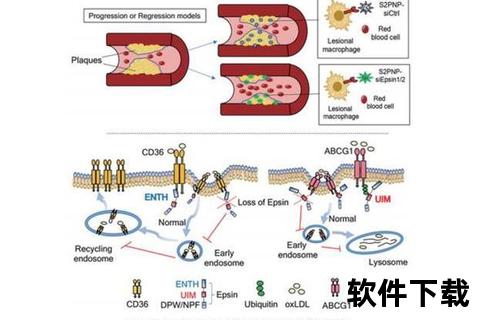

这些现象提示存在独立于胆固醇的致病机制。北京大学团队发现,长链神经酰胺(C16:0等)通过激活CYSLTR2和P2RY6受体,诱发Gq蛋白介导的炎症风暴,直接导致斑块不稳定。该发现解释了为何部分患者血脂正常仍发生心血管事件,为靶向治疗奠定理论基础。

二、神经酰胺受体靶向治疗机制

神经酰胺通过“双受体协同作用”加速动脉硬化进程:

1. 受体激活机制

CYSLTR2受体识别神经酰胺的鞘氨醇链,P2RY6则结合其脂肪酸链,形成“双锁”激活模式。这种结构特异性解释了不同链长神经酰胺的致病差异。

2. 信号传导通路

受体激活后触发PLCβ-IP3-Ca²⁺级联反应,激活NLRP3炎症小体,促进IL-1β等炎性因子释放,吸引单核细胞浸润血管壁。动物实验显示,双受体拮抗可使斑块面积缩小62%。

3. 结构生物学突破

研究团队解析出“神经酰胺-受体-Gq蛋白”复合物的三维结构,发现神经酰胺以30度倾斜角嵌入受体结合口袋,这为设计高选择性抑制剂提供精确模板。

三、临床转化与个体化治疗

基于该发现的治疗策略已在临床转化中取得进展:

1. 生物标志物检测

梅奥诊所等机构开始检测血浆神经酰胺谱(C16:0/C24:1比值)和受体基因多态性,用于预测心血管残余风险。数据显示,C16:0水平每升高1nmol/L,心肌梗死风险增加17%。

2. 新型药物开发

3. 慢性肾病特殊人群管理

终末期肾病患者推荐联合治疗方案:

四、多维度治疗优化路径

动脉硬化治疗已进入“精准调控”时代,需采取分层管理策略:

| 风险分层 | 治疗目标 | 推荐方案 |

||--|-|

| 低危(CAC=0) | LDL-C<100mg/dL | 他汀+生活方式干预 |

| 中危(CAC 1-100) | LDL-C<70mg/dL | 他汀+依折麦布 |

| 高危(CKD3-4期) | LDL-C<55mg/dL + C16:0<200nmol/L | PCSK9抑制剂+受体拮抗剂 |

| 极高危(心梗病史) | LDL-C<40mg/dL + IL-1β<5pg/mL | 联合降脂+抗炎治疗

五、患者日常管理建议

1. 饮食调控

采用“地中海-得舒”混合膳食模式:

2. 运动处方

推荐间歇性有氧运动(如快走3分钟+慢走1分钟循环),可提升血管内皮功能27%。注意避免清晨5-8点运动,此时心血管事件发生率增加40%。

3. 症状监测

出现以下情况需立即就医:

4. 药物管理

服用受体拮抗剂需注意:

六、未来展望

随着基因编辑技术和人工智能药物设计的突破,动脉硬化治疗正朝着“可逆性修复”方向发展。北京大学团队开发的ADAMTS-7疫苗已完成II期临床试验,可使斑块体积缩小34%。而基于患者肠道菌群特征(如粪副拟杆菌丰度)的个性化营养干预,也展现出调节神经酰胺代谢的潜力。

在这场对抗动脉硬化的攻坚战中,每个个体都是自身健康的第一责任人。从今天开始记录血压、定期检测神经酰胺谱、坚持科学运动,这些微小但持续的努力,终将汇聚成守护生命健康的坚固防线。