月经结束后能否立即恢复性生活?这个问题困扰着许多育龄期女性。部分人误以为此时处于绝对安全期,却不知这种认知可能带来双重风险——意外妊娠和健康隐患。近期妇科门诊数据显示,约30%的意外妊娠源于安全期计算失误,而经后同房引发的生殖道感染病例更占妇科炎症就诊量的18%。

一、安全期的生物学基础与风险边界

1. 生理周期的精密调控

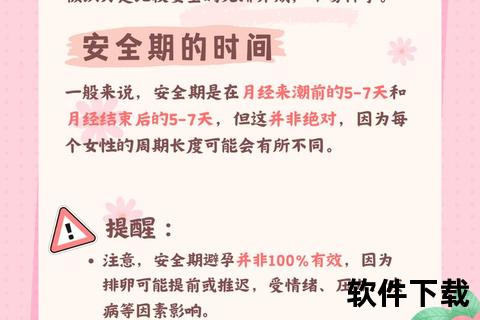

女性生殖系统遵循28±7天的精密节律,排卵日通常出现在下次月经前14天左右。以典型28天周期为例,若1号为月经首日,排卵日约为15号,此时受孕概率最高。安全期则指排卵日前5天至后4天之外的时间段,理论上涵盖月经期和经后初期。

2. 经后安全期的计算陷阱

• 常规算法:采用"前七后八"法则时,经后首周看似安全,但需满足三个前提:

• 变量风险:

3. 特殊人群的周期异动

产后恢复期、流产术后、多囊卵巢综合征患者的周期稳定性显著降低。临床观察显示,这类人群排卵日偏移超过7天的概率达42%,传统安全期计算完全失效。

二、经后立即同房的健康隐患

1. 生殖系统修复进程

子宫内膜在月经结束后仍处于修复阶段:

• 出血停止≠修复完成:毛细血管闭合需12-24小时,上皮再生需48-72小时

• 宫颈状态:经后24小时内宫颈口直径仍保持2-3mm,是日常状态的3倍

2. 四大健康风险

① 逆行感染风险

pH值在经后24小时内仍偏中性(6.5-7.0),失去酸性屏障保护,致病菌入侵概率增加5倍。门诊数据显示,经后3天内同房者患细菌性炎的概率达29%。

② 机械性损伤

新生子宫内膜抗剪切力较弱,剧烈运动或性生活可能导致微血管破裂,引发接触性出血。B超监测发现,经后立即同房者出现宫腔积血的比例达17%。

③ 免疫系统应激

经期消耗大量免疫球蛋白IgA,恢复期需72小时。此时同房可能诱发抗抗体产生,临床统计显示免疫性不孕患者中21%有经后频繁同房史。

④ 周期紊乱风险

前列腺素分泌异常可能打乱下丘脑-垂体-卵巢轴调节,导致后续周期延长或缩短。跟踪研究显示,连续3个月经周期内经后同房者,周期波动>7天的比例达38%。

三、科学时机的选择策略

1. 基础条件判断

• 生理信号监测:

• 时间窗建议:

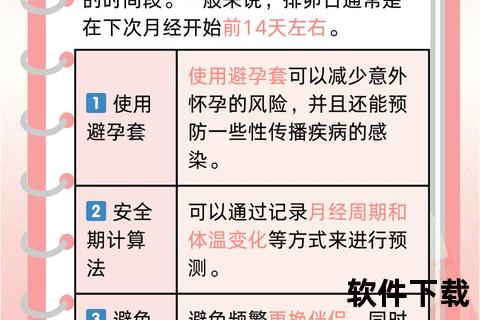

2. 避孕措施选择

即使计算为安全期,仍建议采用双重防护:

• 初级防护:避孕套(预防感染+避孕)

• 次级防护:pH调节凝胶(恢复酸性环境)

• 紧急预案:准备单剂量益生菌制剂

3. 高危人群特别警示

符合以下任一条件者应严格避免经后3天内同房:

• 近期有盆腔炎病史

• 存在经期延长(>7天)或周期紊乱(波动>5天)

• 正在接受激素治疗

• 半年内有流产或宫腔操作史

四、健康管理行动指南

1. 自我监测工具

• 周期记录APP:Flowe、Clue等可自动计算动态安全期

• 居家检测:

2. 异常症状识别

出现以下情况应立即就医:

• 同房后持续腹痛>2小时

• 异常出血(量超过月经最大日)

• 发热伴异味

3. 特殊时期护理方案

• 术后恢复期:流产后首次月经需严格避孕3个周期

• 围绝经期:周期紊乱阶段建议全程使用屏障避孕

生殖健康管理需要科学认知与行为自律的结合。建议每6个月进行1次妇科超声和微生态检测,建立个性化周期档案。当安全期计算出现2次以上偏差时,应及时转用更可靠的避孕方式。记住:真正的安全源于对生命规律的敬畏与遵循。