滴虫外用药:高效治疗与安全外用双重保障方案

19429202025-04-13儿科知识13 浏览

滴虫性炎是女性生殖系统常见的感染性疾病,以外阴瘙痒、异常分泌物为典型症状,给患者带来身心困扰。随着诊疗指南的更新与药物研究的深入,针对该病的治疗方案已形成“内外结合、高效安全”的规范化体系。本文将从症状识别、科学用药到日常防护,系统解析滴虫感染的全周期管理策略。

一、症状识别与诊断要点

1. 典型临床表现

滴虫感染潜伏期为4-28天,70%患者出现黄绿色泡沫状白带,伴有鱼腥味,外阴及口持续性瘙痒,排尿灼痛或不适。妇科检查可见黏膜充血,约2%患者出现特征性“草莓样宫颈”。无症状感染者占比达15%-30%,需通过实验室检测确诊。

2. 精准诊断方法

显微镜检查:取分泌物生理盐水悬液镜检,可见游动的毛滴虫(敏感性50%-60%)

核酸扩增试验(NAAT):检测准确率超95%,适用于无症状或复发病例

抗原检测:快速筛查手段,敏感性82%-95%

二、治疗原则与药物选择

(一)全身用药:抗滴虫核心方案

1. 硝基咪唑类药物

甲硝唑:2g单次顿服或400mg每日2次连用7天,治愈率84%-98%

替硝唑:2g单次顿服,因半衰期长(12-14小时)、抗虫活性强,治愈率达92%-100%

特殊提示:哺乳期女性使用甲硝唑需暂停哺乳12-24小时,替硝唑需暂停72小时;妊娠期禁用替硝唑。

2. 治疗方案优化

HIV阳性患者优先选择7天疗程甲硝唑

复发感染者需排除性伴侣未同步治疗或再感染可能,推荐替硝唑7天强化方案

(二)外用药:辅助治疗的“双保险”

1. 局部栓剂与泡腾片

甲硝唑栓:0.5g/枚,每日1次深置,疗程5-7天,直接杀灭局部病原体

奥硝唑栓:抗菌谱更广,适用于混合感染者

使用技巧:建议睡前给药,置入后卧床30分钟避免药物溢出。

2. 外阴清洁护理

酸性洗液:1%乳酸或0.5%醋酸溶液冲洗,恢复pH值(4.0-4.5),抑制滴虫繁殖

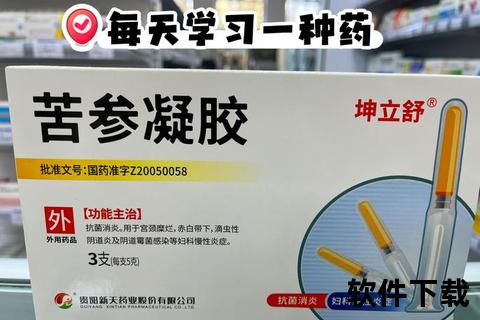

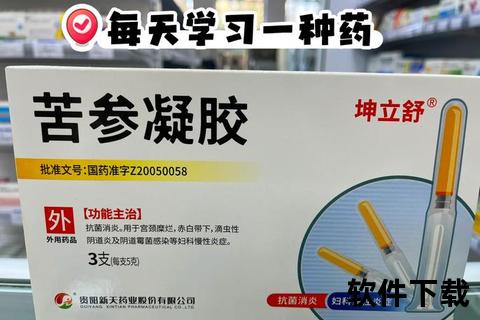

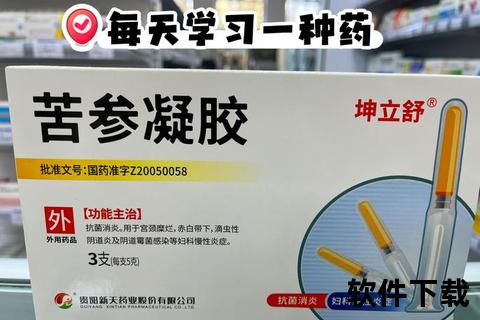

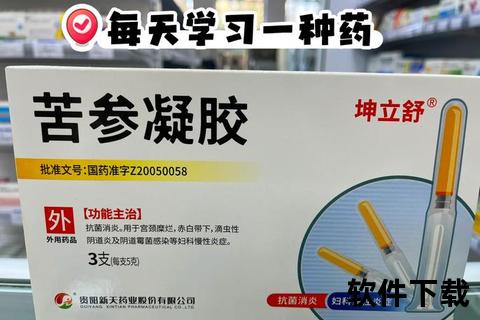

草本洗剂:苦参洗液、野菊花提取物制剂,缓解瘙痒且无刺激性

3. 症状缓解型药膏

克霉唑乳膏:广谱抗真菌药物,对合并念珠菌感染者效果显著

益肤清乳膏:含薄荷脑成分,快速止痒消肿

联合用药原则:外用药需与口服方案同步,不可替代全身治疗。治疗期间避免使用其他制剂(如益生菌),防止药物相互作用。

三、特殊人群管理策略

1. 妊娠期患者

孕中期后可使用甲硝唑400mg每日2次×7天,降低早产风险

禁用替硝唑及冲洗操作

2. 哺乳期女性

甲硝唑顿服后暂停哺乳12小时,7天疗程期间可正常哺乳

局部用药不影响乳汁质量

3. 儿童感染

需排除待可能性,剂量按体重调整(甲硝唑15mg/kg/日)

优先选择口服给药,慎用栓剂

四、复发防控与日常管理

1. 治疗失败处理流程

首次复发:排除再感染后改用替硝唑2g/d×7天

持续感染:行药敏试验,采用高剂量替硝唑(1g/8h×14天)联合用药

2. 预防再感染措施

性伴侣同步治疗:双方均完成疗程后复查

接触隔离:治疗期间避免共用浴巾、坐便器,高温消毒内衣

保护性行为:治愈前使用避孕套,减少无保护性接触

3. 生活方式干预

饮食调节:增加酸奶、蔓越莓等富含益生元的食物

穿着建议:选择透气棉质内裤,避免紧身裤压迫

五、就医指征与误区警示

需立即就诊的情况:

治疗3天后症状无缓解

出现发热、下腹痛等盆腔炎征象

妊娠期异常分泌物增多

常见认知误区:

1. “洗洗更健康”谬论:过度冲洗破坏微环境,增加复发风险

2. 症状消失即停药:需完成全程治疗,避免产生耐药性

滴虫性炎的规范治疗需要医患协同,通过“全身杀灭+局部控制”的双重策略,结合科学的随访机制,可实现95%以上的治愈率。患者应建立正确的疾病认知,既不过度焦虑也不盲目自治,在专业指导下系统管理,方能彻底摆脱疾病困扰。