支原体感染是女性生殖健康中常见却易被忽视的问题。它不仅可能引发反复的泌尿生殖道炎症,还与不孕、流产等风险相关。本文将从致病机制、临床表现到诊疗策略,结合最新研究进展,为公众提供科学、实用的健康指导。

一、致病机制:为何支原体感染如此“顽固”?

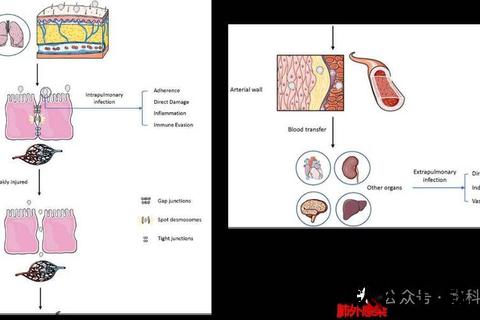

支原体是一种缺乏细胞壁的特殊微生物,其黏附性和免疫逃逸能力是致病的关键。

1. 黏附与损伤:支原体通过表面黏附素与宿主细胞结合,释放过氧化氢和毒性代谢产物(如脲酶分解尿素产氨),直接损伤黏膜上皮。

2. 免疫失衡:支原体感染可触发异常的免疫应答,导致局部炎症因子(如IL-6、TNF-α)过度释放,引发慢性炎症。

3. 耐药性挑战:滥用抗生素导致部分支原体(如解脲支原体)对大环内酯类(阿奇霉素)、四环素类(多西环素)耐药率升高,增加治疗难度。

二、症状识别:哪些信号提示感染?

感染初期可能无症状,但随病情进展可表现为:

症状自查表

| 症状类型 | 具体表现 | 需就医紧急程度 |

|-|-|-|

| 轻度 | 偶发瘙痒、分泌物轻微增多 | 观察1-2周,注意卫生 |

| 中度 | 持续分泌物异常、排尿不适 | 建议1周内就诊 |

| 重度 | 发热、下腹剧痛、异常出血 | 立即就医 |

三、诊断与治疗:科学应对三步走

1. 精准诊断:避免误诊漏诊

2. 个体化治疗方案

3. 耐药感染的特殊处理

四、预防策略:阻断感染链的关键

1. 行为干预:

2. 增强免疫力:

3. 定期筛查:

五、特殊人群注意事项

六、何时必须就医?

出现以下情况需立即就诊:

1. 抗生素治疗3天后症状无改善;

2. 发热超过38.5℃伴寒战;

3. 异常出血或剧烈腹痛;

4. 妊娠期间确诊感染。

主动管理,远离反复感染

支原体感染并非“洪水猛兽”,科学认知和规范治疗是关键。通过早期筛查、合理用药及生活干预,大多数患者可完全康复。记住:健康的生活方式是最好的“天然抗生素”。