新生儿出生后的第一声啼哭,往往让产房内外的人们松一口气。但对于部分婴儿来说,这个时刻却可能面临生命中的第一道难关——重度窒息。数据显示,全球每年约有230万新生儿经历窒息,其中约23%发展为重度窒息,可能引发脑瘫、癫痫等神经系统后遗症。及时识别高危因素、掌握科学急救流程,往往能在黄金救援时间内改写生命轨迹。

一、生命警报:高危因素的早期识别

1. 母体相关风险

妊娠期高血压、糖尿病等代谢性疾病可使胎盘供血不足,导致胎儿慢性缺氧。研究显示,子痫前期孕妇的新生儿窒息发生率是正常妊娠的3.8倍。胎盘早剥、前置胎盘等异常情况,如同给胎儿戴上"氧气面罩"时突然被阻断,造成急性缺氧危机。

2.分娩过程隐患

当脐带出现绕颈(尤其是3周以上)、真结或脱垂时,脐血流可能骤减60%-80%。产程异常如第二产程延长超过2小时,胎头受压时间延长会使颅内压升高,直接影响呼吸中枢发育。值得警惕的是,使用产钳助产时操作不当可能直接损伤延髓呼吸中枢。

3.新生儿自身特点

34周前早产儿因肺表面活性物质不足,肺泡塌陷风险增加。低出生体重儿(<2500g)的膈肌发育不全,呼吸肌力量仅为足月儿的1/3。先天性膈疝患儿因胸腔脏器异位,肺容积可能减少40%以上。

危险信号识别表

| 观察时段 | 预警体征 | 风险等级 |

||||

| 产前监测 | 胎动减少>50%、胎心基线变异消失 | 立即干预 |

| 分娩过程 | 羊水Ⅲ度污染、持续性胎心减速 | 高危预警 |

| 产后评估 | Apgar评分≤3分、肌张力消失 | 紧急复苏 |

二、黄金救援:标准化急救流程解析

1. 院前应急处理

家庭急救需遵循"体位-清理-刺激"三原则:立即将婴儿置于头低15°侧卧位,用裹纱布的手指清理口鼻分泌物,快速轻拍足底2次。某案例显示,正确实施这三步可使气道通畅率提升72%。需特别注意,禁止倒置拍背,以免引发颈椎损伤。

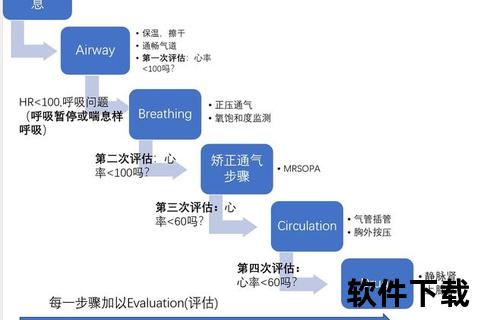

2. 院内复苏技术

三级医院应执行"30秒阶梯式复苏":首个30秒完成气管插管+100%氧浓度通气,第二个30秒开始胸外按压(每分钟120次,深度达胸廓1/3),第三个30秒给予肾上腺素(0.01-0.03mg/kg)。亚低温治疗需在6小时内启动,维持直肠温度33.5-34.5℃持续72小时,可降低脑损伤发生率28%。

3. 多学科协作模式

建立产科-新生儿科-科联合救治单元,实施"5分钟应急响应机制"。包括:助产士负责初步复苏、儿科医生主导高级生命支持、师保障气道管理。某三甲医院数据显示,这种模式使窒息患儿自主呼吸恢复时间缩短至平均4.2分钟。

三、防患未然:系统性预防策略

1. 围产期管理革新

推行"双轨制"胎儿监护:常规监护结合计算机胎心宫缩图(CTG)分析系统,对变异减速、晚期减速的识别准确率可达91%。对高危孕妇实施产前糖皮质激素促肺成熟,可使早产儿呼吸窘迫综合征发生率降低47%。

2. 家庭防护要点

哺乳时采用45°半卧位,奶嘴孔径选择以每15分钟喂完为宜。睡眠环境遵循"ABC原则":单独婴儿床(Alone)、仰卧位(Back)、整洁无杂物(Clear)。研究证实,正确实施这些措施可减少62%的喂养相关窒息。

3. 基层能力建设

在社区医疗机构普及新生儿复苏模拟培训系统,通过力反馈装置纠正按压深度误差。开展"窒息救治移动课堂",利用VR技术重现典型病例,使基层医护操作合格率从58%提升至89%。

生命守护行动指南

1. 家庭应急包配置:包含婴儿专用吸痰器、脉搏血氧仪、急救指导手册

2. 技能认证计划:建议准父母参加美国心脏协会(AHA)认证的新生儿复苏课程

3. 智能监护设备:选择具有呼吸暂停报警功能的婴儿监护仪,监测精度需达±2次/分钟

4. 高危妊娠建档:对存在3项以上风险因素的孕妇,建议32周起每周进行生物物理评分

当新生儿发出第一声啼哭时,不仅是生命的宣言,更是对医疗系统和家庭照护的考验。通过建立"预防-识别-救治-康复"的全链条保护机制,我们能让更多孩子跨越窒息阴霾,拥抱健康人生。