重庆,这座坐落在长江与嘉陵江交汇处的城市,以“山城”“雾都”闻名于世,而它的简称“渝”更承载着千年的地理密码与文化基因。从巴国古都到现代直辖市,这片土地见证了文明的交融、历史的更迭与自然的馈赠,形成了独特的地域文化生态。

一、地理密码:山水交织的命名逻辑

重庆的简称“渝”源于隋朝开皇元年(581年)的行政区划调整。彼时因嘉陵江古称“渝水”,改楚州为渝州,从此“渝”成为这片土地的代称。这一命名逻辑深刻体现了地理特征对城市身份的塑造——嘉陵江与长江的奔腾不仅划分了地理边界,更成为交通与商贸的动脉。

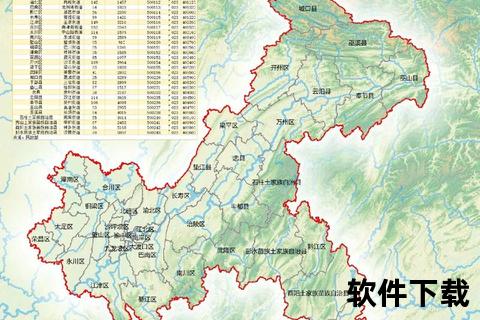

数据显示,重庆山地面积占市域总面积的75%以上,主城区被中梁山、铜锣山等四山环抱,形成“四山夹三槽”的独特地貌。这种立体地形直接催生了“山城”的别称,也造就了“魔幻8D城市”的空间奇观:轻轨穿楼而过的李子坝站、11层楼高的洪崖洞立体街市,皆是人类智慧与自然地貌的共生杰作。

二、历史层积:从巴国都邑到战时首都

3000年前的巴人已在朝天门建立都城,战国时期张仪筑江州城,奠定军事要塞地位。南宋淳熙十六年(1189年),宋光宗以“双重喜庆”之意升恭州为重庆府,赋予城市名实相符的吉祥寓意。至抗战时期,重庆作为陪都成为全国政治文化中心,百万移民涌入带来多元文化融合,形成特有的“防空洞文化”“码头文化”。

考古发现显示,旧石器时代晚期已有人类在此活动,商周时期的巴国青铜器铭文印证了早期文明发展。明清时期,湖广填四川的移民潮重塑了人口结构,现今重庆方言中仍保留着湘鄂方言的底层特征。

三、文化基因:多维度的精神图谱

1. 巴渝文化的原生基因

巴人“刚勇好义”的性格特质在重庆文化中留有深刻印记。大溪遗址出土的船棺葬具、虎钮錞于等文物,印证了“水行山处”的生存智慧。这种文化基因在现代演变为“棒棒军”的坚韧、火锅文化的热烈,形成“豪爽直率”的群体性格符号。

2. 抗战文化的淬炼升华

现存抗战遗址395处,包括红岩村、黄山抗战旧址群等,承载着“愈炸愈强”的城市精神。美国记者白修德曾记录:“轰炸后的重庆像 Phoenix(凤凰)般重生”,这种精神成为城市文化的重要维度。

3. 移民文化的融合创新

从明清“湖广填四川”到三线建设内迁,七次大规模移民造就了兼容并蓄的文化特质。磁器口古镇的千年茶馆里,川剧变脸与苏州评弹同台演绎;解放碑商圈中,吊脚楼建筑与现代玻璃幕墙交相辉映,形成“传统与现代共生”的独特景观。

四、健康启示:地域文化中的生命智慧

1. 地形适应的养生哲学

山城特有的梯坎锻炼造就了居民较强的下肢力量与心肺功能。研究显示,重庆老年人骨质疏松发生率较平原城市低12%,这与日常爬坡上坎的运动量密切相关。建议访客采用“之字形”上坡法,减轻膝关节压力。

2. 饮食文化的健康密码

重庆火锅中的花椒含羟基-α-山椒素,具有抗炎镇痛作用;老鹰茶作为传统饮品,富含黄酮类物质,能缓解辛辣刺激。但需注意控制牛油摄入量,建议搭配豆芽、冬瓜等清火食材。

3. 气候适应的防护要点

年均雾日104天的气候特征,使呼吸道疾病患者需特别注意PM2.5防护。建议佩戴具有活性炭滤层的口罩,并利用10:00-15:00雾气消散时段进行户外活动。

五、文化体验的行动指南

这座城市的地理基因与文化血脉,正如嘉陵江与长江的汇流,在碰撞中交融,在奔涌中新生。理解“渝”的深层内涵,不仅是解码一座城市的前世今生,更是探寻人类文明与自然共生的永恒命题。(本文引用数据及史料均来自公开文献与考古报告)

实用信息框

文化体验路线:通远门城墙遗址—十八梯传统风貌区—李子坝穿楼轻轨—磁器口古镇(全程约5公里,需4小时)