新生儿颈椎的健康发育是婴幼儿成长过程中的重要环节,但许多家长对这一问题存在认知盲区。数据显示,我国约10%-15%的新生儿存在不同程度的颈椎发育异常风险,其中先天性肌性斜颈的发病率达0.3%-1.9%。这些数据提示,科学评估和及时干预对预防儿童远期运动功能障碍具有重要意义。

一、发育特点与评估窗口

新生儿的颈椎由7块未完全骨化的椎骨构成,出生时椎体呈软骨状态,颈部肌肉支撑力弱。关键发育节点包括:

临床中需特别关注早产儿、低体重儿及分娩过程中存在颈部牵拉损伤的群体。这些高危儿应在出生后1周内启动颈椎发育监测。

二、多维度评估体系

1. 超声影像学检测

作为无创、无辐射的首选方法,高频超声可清晰显示:

典型病例中,肌性斜颈患儿的患侧胸锁乳突肌厚度可达健侧的1.5-2倍,且肌纤维排列紊乱。检查前需保持婴儿颈部自然放松,哺乳后30分钟进行更易获得清晰影像。

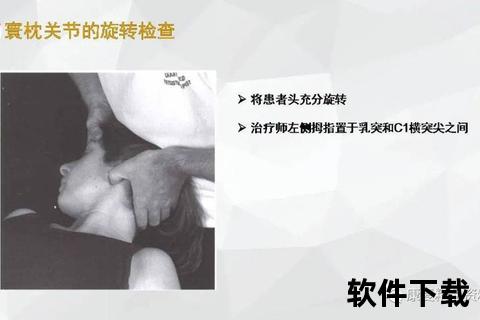

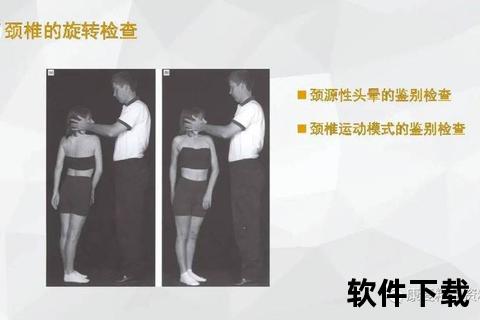

2. 临床行为学评估

包括颈部活动度测试(旋转、侧屈、前屈后伸)、肌张力分级及原始反射观察。例如:

3. 风险分层标准

基于《高危新生儿神经发育干预专家共识》,将评估结果分为三级:

三、阶梯式干预策略

1. 保守治疗黄金期(0-6个月)

物理治疗三要素:

研究显示,出生1个月内开始干预的患儿,98%可在6周内恢复颈部全范围活动。

2. 注射与手术干预

对6个月保守治疗无效者,可选择:

3. 家庭护理核心要点

四、预警信号与就医指征

家长发现以下情况应立即就医:

1. 颈部持续性偏斜伴面部不对称

2. 触摸到条索状硬结或包块

3. 3月龄后仍无法自主抬头

4. 存在异常哭闹或拒碰颈部现象

临床案例显示,早期干预可使92%的肌性斜颈患儿避免手术。建议建立"42天初筛-3月复查-6月评估"的跟踪机制,特别是对存在臀位产、产钳助产等高危因素的婴儿。

通过整合超声影像评估、个体化康复方案和家庭参与式管理,可显著改善新生儿颈椎发育异常预后。这需要医疗机构建立多学科协作平台,同时加强对基层医护人员的标准化培训,让科学养育理念渗透到每个新生儿家庭。