当宝宝喝完奶后,奶液突然从嘴角或鼻腔涌出,甚至弄湿整片衣襟时,新手父母总会手足无措。实际上,这种看似“惊险”的现象,绝大多数是新生儿常见的生理性返流,但也可能是喂养不当或疾病发出的信号。本文将系统解析背后的原因,并提供科学应对策略。

一、新生儿吐奶的两种核心机制

1. 生理性返流:胃部发育的“未完成状态”

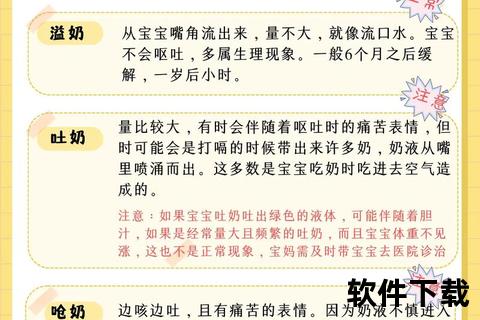

新生儿的胃呈水平位,容量仅约豌豆大小(30-60ml),且连接食管的贲门括约肌松弛,而幽门括约肌较紧。这种结构特点使得奶液容易在哭闹、平躺或腹部受压时反流至食管,形成无痛苦、无喷射的溢奶(占吐奶案例的80%以上)。

典型表现:嘴角缓慢流出奶液、伴随打嗝,吐后精神状态良好,体重增长正常。

2. 喂养不当:喂养细节的“蝴蝶效应”

二、居家应对技巧:从急救到预防

1. 突发吐奶的黄金处理法则

第一步:保持呼吸道通畅

立即将婴儿侧卧,用纱布清理口鼻腔奶液,避免呛入肺部。禁止立即竖抱拍背,否则可能加重误吸风险。

第二步:观察关键信号

若宝宝出现嘴唇发紫、呼吸急促或哭声微弱,需采取海姆立克婴儿急救法:将婴儿面部朝下置于前臂,头低脚高,用掌根快速拍打肩胛骨中间5次,再翻转检查口腔。

2. 喂养姿势的“黄金45度”

(示意图:可为“宝宝身体呈直线,头部与身体呈30-45度角”)

3. 拍嗝技巧的进阶方案

4. 喂养节奏的精细化调整

三、何时需警惕病理性吐奶?

若出现以下任一信号,需在24小时内就医:

1. 喷射性呕吐(奶液呈抛物线状喷出超过20cm);

2. 呕吐物含黄绿色胆汁、血丝或咖啡渣样物质;

3. 伴随发热、腹泻、拒食或体重下降;

4. 腹部触摸到橄榄形硬块(提示幽门狭窄)。

四、长期预防策略:从喂养到睡眠

1. 喂养工具优化

2. 睡眠体位管理

喂奶后30分钟内保持斜坡卧位(头部抬高15-30度),可使用定型枕或折叠毛巾垫高肩背部。

3. 腹部压力控制

新生儿吐奶虽是常见现象,但科学的应对能显著降低风险。记住:90%的吐奶会随着贲门肌肉发育(6-12月龄)自然消失。父母需保持观察与耐心,将喂养细节转化为宝宝成长的助力。