小儿腹胀、厌食、夜间哭闹……这些看似普通的症状背后,可能隐藏着儿童成长过程中最常见的消化系统问题——积食。据临床统计,3岁以下婴幼儿积食发生率高达42%,其引发的营养不良、贫血及发育迟缓等问题,已成为影响儿童健康的重要因素。本文将深入解析积食的预警信号与科学应对策略,帮助家长掌握黄金干预时机。

一、识别积食的“身体密码”

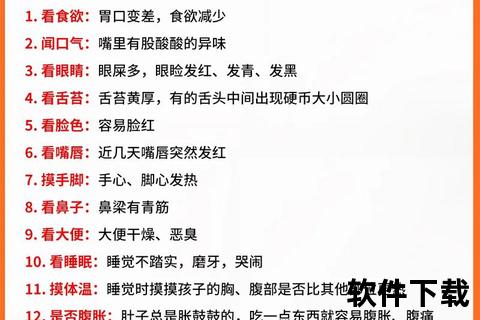

当孩子的肠胃系统亮起红灯时,身体会通过多维度信号发出警示:

> 临床案例:3岁男孩因春节过量进食坚果零食,出现持续腹胀、低热(37.8℃)症状,经腹部超声确诊为重度积食

二、积食形成机制解码

儿童消化系统犹如精密的生态系统,多重因素可能打破其平衡:

1. 喂养误区

2. 生理短板

婴幼儿胃蛋白酶分泌量仅为成人1/3,肠道菌群稳定性差,易受食物冲击

3. 行为诱因

餐后立即平卧使胃酸反流,电子设备依赖导致胃肠蠕动减缓30%

三、家庭调理四维方案

(一)饮食重构策略

(二)中医外治技法

1. 推拿组合拳(每日2次)

2. 穴位贴敷

消积贴敷于中脘穴(胸骨下端与肚脐连线中点),持续4-6小时

(三)药物干预原则

四、就医决策树

当出现以下情况时,需在24小时内就诊:

⚠️ 持续腹痛超过6小时

⚠️ 呕吐物呈黄绿色或带血丝

⚠️ 体温突破38.5℃并伴随意识模糊

五、预防体系搭建

1. 运动处方:每日餐后1小时进行青蛙跳(3岁以上)或被动蹬车运动(婴儿)

2. 环境营造:建立“无屏幕用餐区”,通过彩虹餐盘激发进食兴趣

3. 监测体系:每周记录排便周期、舌苔变化图谱

> 关键数据:规律执行预防方案可使积食复发率降低76%

儿童积食的调理本质上是重塑消化节律的过程。通过建立“观察-干预-巩固”的闭环管理,约92%的病例可在2周内得到显著改善。记住,孩子的肠胃健康就像需要精心培育的幼苗,科学养护方能收获茁壮成长。