月经不调的中医调理指南:自然疗法与周期管理全解析

月经是女性健康的“晴雨表”,周期紊乱、经量异常等问题不仅影响生活质量,还可能是脏腑功能失衡的信号。中医认为,月经不调与气血、肝脾肾等脏腑功能密切相关,通过自然疗法和周期调节,可帮助恢复身体平衡。本文结合中医理论与现代健康管理理念,提供实用解决方案。

一、月经不调的典型症状与分类

月经不调表现为周期异常(提前、延后、不定期)、经量过多或过少、经期延长或缩短,伴随痛经、血块、腰酸等症状。中医根据病因和体质差异,将其分为以下类型:

1. 寒湿凝滞型

2. 气血瘀滞型

3. 气血亏虚型

4. 湿热型

5. 肝肾亏虚型

二、中医自然疗法:内外结合调气血

(一)中药辨证施治

中医通过“望闻问切”精准辨证,常用方剂包括:

(二)外治法:疏通经络

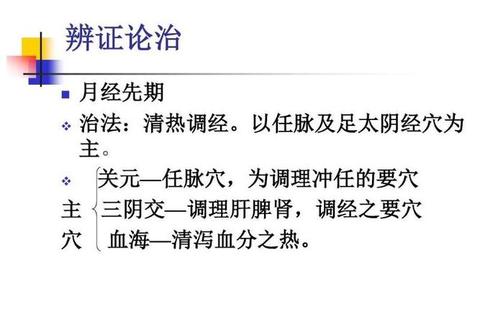

1. 针灸:

2. 艾灸:适用于寒证,灸神阙、足三里温阳散寒。

3. 拔罐与刮痧:背部膀胱经刮痧可疏泄湿热,腰骶部拔罐缓解宫寒。

(三)食疗调养方案

针对不同体质推荐食疗方:

三、月经周期调节:分阶段管理

中医将月经周期分为4阶段,针对性调理:

1. 行经期(经血排出)

2. 经后期(卵泡发育)

3. 排卵期(气血旺盛)

4. 经前期(黄体期)

四、特殊人群注意事项

1. 青春期女性:因肾气未充,避免过度节食,可常喝黑芝麻核桃糊补肾。

2. 备孕女性:周期调理需结合排卵监测,避免擅自服用活血药。

3. 更年期女性:肝肾阴虚多见,推荐百合银耳羹、六味地黄丸。

4. 产后女性:气血双补为主,慎用寒凉药物,可用黄芪炖母鸡。

五、预防与日常管理

1. 生活习惯:

2. 情绪管理:

3. 运动建议:

六、何时需就医?

出现以下情况应及时就诊:

月经不调是身体发出的健康信号,中医通过自然疗法调和气血,结合周期规律调整生活方式,可帮助恢复平衡。建议女性记录月经日记(包括周期、经量、伴随症状),并在专业中医师指导下制定个性化方案。健康的生活方式与科学调理,是守护女性生理周期的关键。

参考文献