月经不调是困扰现代女性的常见健康问题,表现为周期紊乱、经量异常或伴随痛经、血块等症状。中医认为其本质是脏腑功能失调与气血失衡的综合体现,需通过体质调理与周期管理实现根本性改善。本文从中医辨证论治的角度,提供系统性的解决方案。

一、月经不调的中医病理机制

月经不调的核心病机可归结为“虚、瘀、寒、郁”四大类。

1. 虚证:气血不足或肝肾亏虚导致冲任不固,常见经量少、色淡、乏力;

2. 瘀证:气滞血瘀或寒凝血瘀,表现为经血暗红有块、痛经拒按;

3. 寒证:寒湿凝滞胞宫,引发经期小腹冷痛、畏寒肢冷;

4. 郁证:肝气郁结影响气血运行,多伴随胀痛、情绪波动。

二、中医辨证分型与调理方案

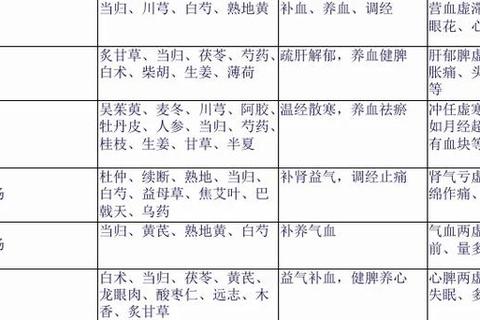

1. 寒湿凝滞型

症状:经前/经期小腹冷痛,得热缓解,经血暗红夹血块,畏寒肢冷。

调理方案:

2. 气滞血瘀型

症状:经期延迟、经血紫暗有块,胀痛,舌质暗紫。

调理方案:

3. 气血两虚型

症状:经量少色淡,面色苍白,头晕心悸,舌淡苔薄。

调理方案:

4. 湿热型

症状:经血粘稠有异味,带下黄稠,面部痤疮频发。

调理方案:

三、周期阶段性调理策略

中医强调“经前疏泄、经后补养”的动态调理原则:

1. 经前期(月经前7天):以疏肝理气为主,可饮用玫瑰花茶(玫瑰花5g+陈皮3g),配合逍遥丸缓解紧张情绪;

2. 行经期:重点活血化瘀,推荐益母草煮鸡蛋(益母草20g+鸡蛋2枚),忌食生冷;

3. 经后期(月经结束7天):补养气血黄金期,服用阿胶糕(每日5g)或四物汤;

4. 排卵期:滋补肾阴,建议枸杞桑葚茶(枸杞10g+桑葚15g)调理卵巢功能。

四、生活方式协同干预

1. 温度管理:经期避免冷水洗浴,腰部贴暖宝宝维持胞宫温度;

2. 情绪调节:练习腹式呼吸(吸气4秒-屏息4秒-呼气6秒)缓解焦虑;

3. 运动处方:

4. 睡眠优化:晚上11点前入睡,配合涌泉穴按摩改善肝血代谢。

五、预警信号与就医指征

以下情况需及时就医排查器质性疾病:

1. 非经期出血持续3天以上;

2. 经量突然增多(每小时浸透1片卫生巾);

3. 闭经超过3个月;

4. 伴随剧烈腹痛或发热;

5. 40岁以上女性月经紊乱伴潮热盗汗(更年期综合征需特殊调理)。

六、特殊人群注意事项

1. 青春期女性:避免过度减肥,BMI低于18.5可能引发闭经;

2. 备孕期女性:月经不调可能影响排卵,建议监测基础体温;

3. 围绝经期女性:六味地黄丸+坤泰胶囊调理阴阳失衡;

4. 合并慢性病者:甲亢/甲减患者需同步调整内分泌用药。

中医调理月经不调需坚持3个月经周期以上,建议建立《月经健康档案》,记录周期长度、经血性状、伴随症状及用药反应。通过体质辨识与周期管理相结合,85%的功能性月经失调可获得显著改善。健康的生活方式配合个体化中药调理,是恢复月经节律的关键路径。