川崎病(Kawasaki disease, KD)是一种以全身血管炎为主要特征的儿童急性疾病,好发于5岁以下儿童,若未及时干预,可能引发冠状动脉病变(CAL),成为儿童后天性心脏病的主要原因之一。本文结合最新国内外指南与临床实践,解析一线用药方案,并为患者家庭提供实用建议。

一、识别川崎病:这些症状需警惕

川崎病的早期识别是治疗成功的关键。典型症状包括:

1. 持续发热(≥5天,体温常超过39℃);

2. 皮肤黏膜表现:皮疹(多形性红斑)、口唇皲裂、草莓舌;

3. 眼部充血:非化脓性结膜炎;

4. 手足改变:急性期手掌脚底红肿,恢复期指(趾)端脱皮;

5. 淋巴结肿大:颈部单侧淋巴结肿大(直径≥1.5 cm)。

注意非典型病例:约15%-20%患儿可能仅部分符合上述症状,但实验室检查显示C反应蛋白(CRP)和红细胞沉降率(ESR)显著升高。若发热超过3天伴任意2项症状,需立即就医排查。

二、一线治疗:全球指南的核心推荐

1. 静脉注射免疫球蛋白(IVIG)

作用机制:中和炎症因子,抑制免疫系统过度激活,预防冠状动脉病变。

指南共识:

个体化调整:

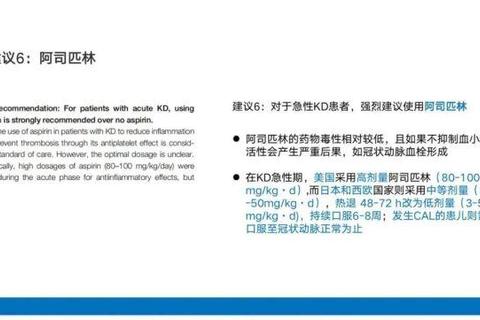

2. 阿司匹林:抗炎与抗血小板的双重作用

用药方案:

注意事项:

三、个体化治疗:特殊场景下的用药策略

1. 糖皮质激素:二线治疗的精准应用

适应症:IVIG抵抗、冠状动脉瘤、休克综合征或合并MAS的患儿。

方案示例:

2. 生物制剂:难治性病例的新选择

英夫利昔单抗(抗TNF-α单抗):适用于IVIG和激素治疗无效者,可快速控制炎症,降低冠状动脉扩张风险。

3. 抗血小板与抗凝治疗

四、并发症管理:长期随访与家庭护理

1. 冠状动脉病变(CAL)监测

2. 家庭护理要点

五、何时就医?紧急信号一览

若孩子出现以下情况,需立即就诊:

1. 发热持续≥5天,伴任意2项典型症状;

2. 退热后再次出现皮疹或黏膜充血;

3. 精神萎靡、拒食、尿量减少;

4. 手指/脚趾末端异常脱皮。

川崎病的治疗需兼顾指南规范与个体差异,早期干预可显著降低心脏并发症风险。家长应掌握基本识别要点,及时配合医疗团队完成用药与随访。随着生物制剂等新疗法的应用,更多难治性患儿将获得更好的预后。科学治疗之外,家庭的心理支持与长期健康管理同样重要,共同为孩子的健康成长保驾护航。

参考文献:

1. 2021 ACR/VF指南、中国儿童川崎病诊疗循证指南(2023)

2. 阿司匹林与糖皮质激素专家共识

3. 梅奥诊所及患者实践经验