新生儿脐部是出生后最易被忽视的感染门户。当脐带残端出现红肿、渗液时,新手父母常因缺乏护理知识而延误治疗。这种由细菌入侵引发的炎症若未及时干预,可能发展为败血症甚至危及生命。如何科学识别早期症状并采取正确措施,是守护新生儿健康的关键。

一、病因与高危因素

脐炎主要由金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等细菌通过未愈合的脐部创面入侵引起。断脐操作不规范是首要诱因,研究显示发展中国家因消毒不当导致的脐炎发生率比发达国家高3倍。其他风险因素包括:尿布摩擦导致表皮损伤、脐部长期潮湿、家长手部清洁不足等。早产儿因免疫系统发育不全,感染风险较足月儿增加40%。

特殊情况下,免疫缺陷患儿可能出现脐带脱落延迟(超过4周未脱落),这类人群需警惕慢性脐炎。

二、症状识别与分级诊断

早期典型表现为脐轮红肿、黄色脓性分泌物,轻症可能仅出现局部潮湿。发展至中度时,红肿范围扩大至2cm以上,触碰时婴儿哭闹明显。重症病例可见以下警示信号:

临床诊断需结合体征与实验室检查。当出现血常规白细胞>15×10⁹/L或C反应蛋白升高时,提示可能并发败血症。值得注意的是,约20%的脐炎患儿血培养呈阴性,因此不能单纯依赖实验室结果排除感染。

三、阶梯式治疗方案

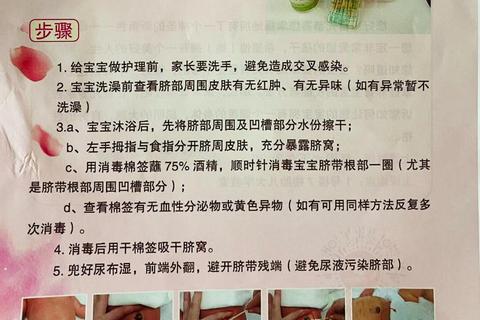

1. 家庭护理阶段(轻度感染)

适用于仅有少量分泌物、无全身症状者:

2. 医疗干预阶段

典型案例:某32周早产儿因家长用爽身粉覆盖脐部导致金黄色葡萄球菌感染,经百多邦软膏局部应用+万古霉素静脉治疗5天后好转。

四、预防策略体系

1. 护理核心原则

2. 风险规避要点

3. 监测与应急

建立脐部观察日记,每日记录:

1. 分泌物颜色/量(用棉签吸附后观察)

2. 红肿直径(用尺测量)

3. 婴儿反应(触碰时是否哭闹)

出现以下情况立即就医:

五、认知误区澄清

事实:黑色硬痂下可能隐藏脓液,需用生理盐水软化后彻底清洁

事实:过度消毒破坏皮肤屏障,每日2次为宜

事实:迟发型脐炎可能在出生6周后出现,尤其见于脐尿管未闭患儿

通过系统化管理,95%的脐炎可在门诊治愈。关键在于把握"早识别、早干预"原则,将感染控制在局部阶段。建议家长在婴儿出生后储备脐部护理包(含碘伏、无菌纱布、医用镊子),并通过医疗机构提供的视频教程掌握标准护理手法。当肉眼可见的脐部变化持续超过24小时,专业医疗评估不可或缺。