是一种由螺旋体引起的性传播疾病,若不及时干预,可能导致严重并发症甚至危及生命。对于高危暴露后的预防性用药,医学界已有明确方案,但公众对此仍存在诸多疑问。本文将从科学证据出发,解析两种主流预防药物——苄星青霉素与多西环素的适用场景、用药策略及注意事项,帮助读者在关键时刻做出正确决策。

一、高危暴露后的“黄金时间窗”:为何需要紧急干预?

主要通过性接触传播,当发生无保护性行为或与感染者存在体液交换时,螺旋体可能通过皮肤黏膜微小破损进入人体。数据显示,与活动性患者发生单次无保护性接触的感染风险可达30%。

关键时间节点:

1. 24小时内:理想干预期,此时螺旋体尚未大量增殖,及时用药可显著降低感染风险。

2. 72小时内:仍可通过阻断治疗抑制病原体定植,但有效性随延迟而下降。

3. 6周后:特异性抗体(如TPPA)可能转阳,此时需进入确诊治疗阶段。

二、两大核心药物解析:苄星青霉素 vs 多西环素

(一)苄星青霉素:传统金标准的现代应用

作用机制:通过抑制螺旋体细胞壁合成,直接杀灭病原体。其长效制剂可在体内维持有效浓度长达2-3周。

适用人群:

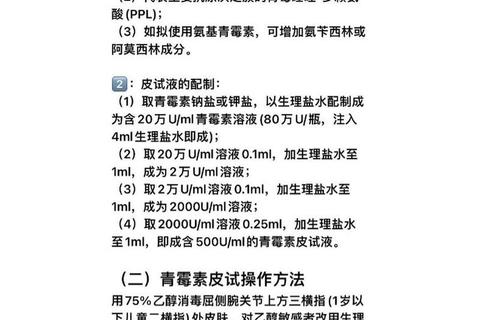

用药方案:

(二)多西环素:替代方案的崛起与争议

作用机制:作为广谱四环素类药物,通过抑制病原体蛋白质合成发挥作用。近年研究证实其可降低72%的感染风险。

适用人群:

用药方案:

三、特殊人群的个性化选择

1. 孕妇:

2. 儿童:

3. 青霉素过敏者:

四、用药后的关键注意事项

1. 定期检测:

2. 不良反应应对:

3. 性行为管理:

五、行动建议:构筑立体防护网

1. 高危暴露后三步走:

2. 日常预防要点:

的预防性用药是阻断传播链的关键环节,但药物选择需综合考虑暴露时间、个体差异及药物可及性。无论是选择传统强效的苄星青霉素,还是灵活便捷的多西环素,核心原则都是尽早干预、规范用药、科学随访。记住:一次高危行为可能改变人生轨迹,而正确的预防决策将成为守护健康的最后防线。