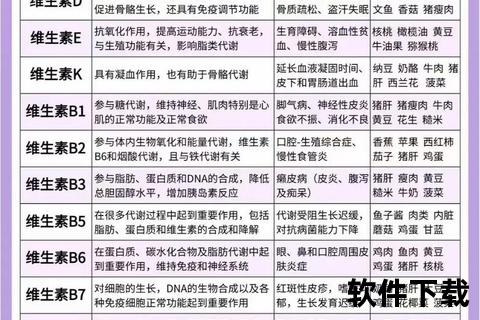

维生素E作为人体必需的脂溶性抗氧化剂,在延缓衰老、保护细胞膜完整性、调节免疫功能等方面具有重要作用。关于其补充剂量、适用人群及潜在风险的争议始终存在。有研究显示,过量摄入可能增加出血性卒中或癌症风险,而合理补充则能改善特定健康问题。如何在日常饮食与补充剂之间找到平衡点,成为公众关注的焦点。

一、维生素E的生理功能与人体需求

维生素E的核心功能是通过中和自由基减少氧化应激损伤,保护细胞膜中的不饱和脂肪酸免受氧化。其缺乏可导致红细胞脆性增加、神经退行性变,临床表现为肌肉无力、共济失调等症状。

推荐摄入量标准:

1. 健康成年人:中国居民膳食指南(2022)建议每日14mg α-生育酚当量(约33IU),相当于30g葵花籽或半杯杏仁的摄入量。

2. 特殊人群:孕妇需增加至15mg/d,哺乳期女性为19mg/d;老年人因吸收能力下降可适度提高至18-20mg/d。

二、维生素E缺乏的识别与评估

常见风险人群:

症状表现:

诊断方法:

血清α-生育酚水平检测是金标准,低于5μg/mL提示缺乏。需结合血脂水平校正,因维生素E与脂蛋白结合运输,高脂血症患者需计算α-生育酚/总脂质比值(<0.8mg/g为异常)。

三、科学补充策略与安全剂量

饮食优先原则:

补充剂使用指南:

四、过量风险与不良反应

急性毒性:单次摄入超过2000mg可能引起头痛、恶心、腹泻。

慢性危害:

高危警示:服用华法林等抗凝药物者需严格限制剂量,术后患者应暂停补充至少1周。

五、特殊人群注意事项

1. 孕妇:虽需增加摄入,但超过1000IU/d可能影响胎儿凝血功能,需监测凝血酶原时间。

2. 癌症患者:放化疗期间补充需谨慎,动物实验显示可能减弱放疗效果。

3. 心血管疾病患者:避免超过400IU/d,Meta分析表明该剂量可能使心力衰竭住院风险增加21%。

六、实践建议与健康管理

1. 自我筛查工具:通过“3日膳食记录法”估算摄入量,结合症状量表(如神经功能自评表)初步判断是否需要就医。

2. 就医指征:出现不明原因瘀斑、视力模糊或肌肉持续乏力时,应立即检测血清维生素E水平。

3. 动态监测:长期服用者每6个月需检查肝功能、凝血指标及血钙浓度。

维生素E的补充需遵循“缺则补、不缺不补”原则,通过均衡饮食(每日摄入20-30g植物油+适量坚果)通常可满足需求。对于特定疾病或高风险人群,应在临床营养师指导下制定个性化方案,避免陷入“越多越好”的认知误区。