憋气时间揭秘:正常范围与健康标准全解析

19429202025-04-04眼科知识22 浏览

在日常生活中,许多人会通过“憋气”来测试自己的心肺功能,甚至流传着“憋气时间越长,肺部越健康”的说法。关于憋气的正常范围、健康意义以及潜在风险,大多数人仍存在认知误区。本文将从科学角度解析憋气时间的生理机制、影响因素,并提供实用建议。

一、憋气的生理意义与正常范围

1. 憋气能力的本质

憋气时间反映的是人体对缺氧的耐受性,而非单纯的肺功能指标。这一过程涉及肺部气体交换效率、心脏泵血能力、血液携氧能力以及神经系统对二氧化碳浓度的调控。当屏住呼吸时,体内二氧化碳浓度逐渐升高,刺激呼吸中枢,最终迫使人体恢复呼吸。

2. 正常憋气时间的参考区间

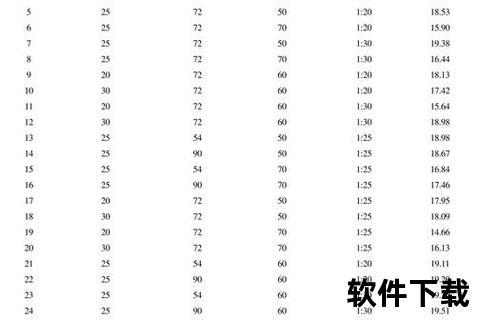

根据多项研究,健康成年人的静态憋气时间(静息状态下屏息)通常在 20秒至1分钟 之间:

普通人群:30-40秒为常见水平。

运动员或潜水员:通过训练可达2分钟以上,极少数专业自由潜水员甚至能超过10分钟。

儿童与青少年:因肺活量较小,憋气时间通常为15-30秒。

老年人:因肺组织弹性下降,憋气时间可能缩短至15-25秒。

3. 个体差异的关键因素

肺活量:成年男性平均肺活量(3500-4000ml)高于女性(2500-3000ml),因此男性憋气时间普遍更长。

运动习惯:游泳、长跑等有氧运动可提升肺活量和呼吸肌耐力。

健康状况:哮喘、慢性阻塞性肺病(COPD)患者憋气时间可能不足20秒。

心理因素:焦虑或紧张会加速呼吸频率,缩短憋气时间。

二、憋气测试的误区与科学解读

1. 常见误区:“憋气越久,肺越健康”

尽管憋气时间与肺功能有一定关联,但 不能直接等同于肺部健康。例如:

肺结节患者:若结节未影响通气功能,憋气时间仍可能较长。

心脏疾病患者:心功能不全者即使肺活量正常,也可能因血氧输送效率低而憋气时间短。

2. 如何正确评估心肺功能

建议结合以下方法综合判断:

登楼试验:以正常速度连续攀登3层楼,无明显气促或胸闷说明心肺功能良好。

肺活量检测:通过专业仪器测量更准确,正常值范围为实测值/预测值≥80%。

6分钟步行测试:用于评估运动耐力,健康成年人可完成500-700米。

三、憋气异常的警示信号与应对

1. 憋气时间过短的潜在风险

若憋气时间 持续低于15秒,可能提示以下问题:

呼吸系统疾病:如哮喘、肺纤维化、COPD。

心血管异常:心力衰竭、贫血或冠状动脉供血不足。

代谢性疾病:甲状腺功能亢进或糖尿病酮症酸中毒。

2. 憋气过长的危险

超过2分钟的强制性憋气可能导致:

缺氧性脑损伤:脑细胞在缺氧5分钟后开始死亡。

心律失常:血液中二氧化碳浓度过低可诱发心脏停搏。

自主呼吸抑制:部分人可能出现晕厥或抽搐。

3. 何时需要就医?

出现以下情况应立即就诊:

憋气时伴随胸痛、头晕或视力模糊。

日常活动中频繁气短,且休息后无法缓解。

儿童憋气后出现嘴唇发绀或意识模糊。

四、科学提升憋气能力的方法

1. 安全训练指南

深呼吸练习:采用“4-7-8呼吸法”(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒),每天3组。

渐进式训练:从20秒开始,每周增加5秒,避免一次性突破极限。

水中适应性训练:在浅水区练习,由他人监护,逐步延长水下屏息时间。

2. 增强肺功能的运动推荐

有氧运动:游泳、慢跑、骑自行车,每周3-5次,每次30分钟。

呼吸肌锻炼:吹气球、使用阻力呼吸训练器。

瑜伽与冥想:腹式呼吸和“蜂鸣式呼吸法”可增强膈肌力量。

3. 特殊人群注意事项

孕妇:避免水中憋气训练,防止腹压骤增引发不适。

高血压患者:屏息可能导致血压升高,建议在医生指导下进行。

儿童:以游戏形式引导训练,如“吹泡泡”或“水下寻宝”。

五、突发情况处理:过度换气综合征

1. 识别症状

情绪激动后出现呼吸急促、手脚麻木、胸痛或手指痉挛(“鸡爪样”变形)。

2. 家庭急救步骤

纸袋呼吸法:用纸袋罩住口鼻,重复吸入呼出的二氧化碳,缓解碱中毒。

呼吸节奏控制:采用“456呼吸法”(吸气4秒、屏息5秒、呼气6秒)。

心理安抚:引导患者缓慢说话或计数,转移注意力。

憋气时间作为一项简易的自测指标,虽不能替代专业医学检查,却能帮助大众初步了解自身心肺状态。对于普通人群,30秒左右的憋气时间已属正常,无需过度追求“破纪录”。若发现异常,应及时通过科学运动改善或就医排查疾病。健康的生活方式,才是维持呼吸系统功能的核心保障。