肝硬化常用药物分类解析及治疗策略

19429202025-04-04眼科知识18 浏览

肝硬化是一种由多种病因引起的慢性进行性肝病,其核心特征是肝组织弥漫性纤维化与结节再生。随着病程进展,患者可能出现腹水、消化道出血、肝性脑病等严重并发症。本文将从药物分类、治疗策略及日常管理角度,系统解析肝硬化的科学应对方案。

一、肝硬化药物治疗的五大核心方向

肝硬化的药物治疗需基于病因控制和多靶点干预,主要分为以下五类:

1. 病因治疗药物:阻断疾病进展的根源

抗病物:针对乙肝/丙肝病毒性肝硬化,一线药物包括恩替卡韦、替诺福韦等核苷类似物,以及聚乙二醇干扰素α。研究表明,长期抗病毒治疗可使58%-74%的肝硬化患者纤维化程度逆转。

自身免疫调节剂:如熊去氧胆酸(UDCA)适用于原发性胆汁性胆管炎,需监测肝功能及免疫指标。

戒酒与代谢管理:酒精性肝硬化需彻底戒酒,非酒精性脂肪性肝病需通过减重(目标BMI<25)、控制血糖血脂改善代谢。

2. 保肝药物:修复受损肝细胞

水飞蓟素类(如水林佳):通过抗氧化作用稳定肝细胞膜,适用于早期肝硬化。

多烯磷脂酰胆碱(易善复):促进肝细胞膜再生,改善脂肪代谢紊乱。

谷胱甘肽:中和自由基,减轻药物或毒素引起的肝损伤。

3. 抗纤维化药物:延缓肝脏“硬化”进程

中成药:复方鳖甲软肝片、安络化纤丸等可通过抑制胶原沉积减轻纤维化,需持续用药6个月以上评估疗效。

化学药物:秋水仙碱(需警惕抑制副作用)等,需在医生指导下使用。

4. 并发症管理药物:对症处理关键问题

利尿剂:螺内酯联合呋塞米是腹水治疗的金标准,需监测电解质(尤其是血钾)。

降低门脉压力药物:普萘洛尔可减少食管静脉曲张破裂风险,目标心率控制在55-60次/分钟。

降血氨药物:乳果糖通过酸化肠道减少氨吸收,需调整至每日2-3次软便。

5. 辅助治疗药物:改善全身状态

白蛋白输注:用于低蛋白血症(血清白蛋白<30g/L)伴腹水患者,每周2-3次。

维生素K:预防凝血功能障碍,尤其适用于胆汁淤积性肝硬化。

二、肝硬化治疗的三大策略

1. 分层治疗:根据疾病阶段选择方案

代偿期:以抗纤维化+病因治疗为主,如乙肝肝硬化患者需终身抗病毒。

失代偿期:优先处理腹水、感染等并发症,同时加强营养支持(每日蛋白质摄入1.2-1.5g/kg)。

2. 中西医协同治疗

上海岳阳医院的临床实践显示,中药汤剂(含黄芪、茯苓等)联合西医治疗可使早期肝硬化逆转率达60%。例如:

外治技术:水臌贴穴位贴敷辅助消退腹水;

内服方案:鳖甲煎丸联合恩替卡韦改善肝纤维化指标。

3. 动态监测与精准调整

每3个月:检测肝功能、凝血酶原时间、甲胎蛋白;

每6个月:肝脏弹性成像(FibroScan)评估纤维化程度;

高危人群:每6个月胃镜筛查食管静脉曲张,必要时行套扎术。

三、特殊人群用药注意事项

1. 孕妇:

禁用干扰素及大部分抗纤维化中药,可选择替诺福韦(妊娠B级药物)。

慎用利尿剂,以免影响胎盘血流。

2. 老年人:

需调整利尿剂剂量(起始量减半),预防低血压及肾功能损伤。

优先选择肾毒性低的抗病物(如恩替卡韦)。

3. 合并糖尿病患者:

避免使用噻嗪类利尿剂(可能升高血糖);

监测二甲双胍使用(eGFR<30时禁用)。

四、患者自我管理行动指南

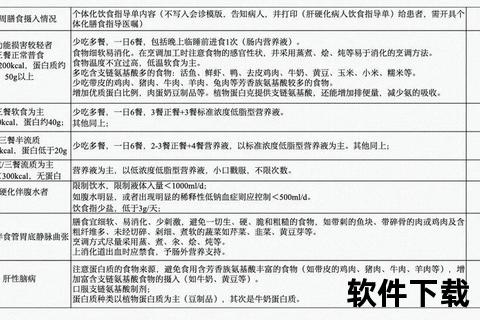

1. 饮食管理:

限盐:每日钠摄入<2g(相当于5g食盐),避免腌制食品;

蛋白质选择:以植物蛋白(豆腐)和鱼类为主,减少红肉摄入;

维生素补充:每日摄入维生素D 800-1000IU,改善骨代谢。

2. 紧急情况处理:

呕血/黑便:立即侧卧防止误吸,拨打急救电话;

意识模糊:停止蛋白质摄入,速送医院排查肝性脑病。

3. 生活方式干预:

每日监测体重(波动>1kg提示腹水变化);

睡眠充足(23点前入睡),避免腹部撞击;

练习腹式呼吸(每天3组,每组10分钟)缓解腹胀。

五、未来治疗展望

2024年全球肝病研究显示,siRNA药物(如Xalnesiran)可使HBsAg转阴率达23%,为乙肝肝硬化治愈带来新希望。而中西医结合的多学科诊疗模式(MDT)通过整合肝病科、营养科、影像科资源,正在建立“全程管理-精准干预”的新范式。

肝硬化的治疗是一场需要医患共同参与的持久战。通过规范用药、定期监测和生活方式改良,多数患者可显著延缓疾病进展。记住:每一次按时服药、每一口健康饮食、每一项指标监测,都是为肝脏争取再生机会的重要努力。