发热是人体对抗感染的防御机制之一,但当体温过高或伴随明显不适时,合理使用退烧药能有效缓解症状。退烧药服用间隔的把握直接影响用药安全——过早重复用药可能引发肝肾损伤,过晚则导致体温反复升高。本文将从科学视角解析退烧药的正确使用策略,帮助读者在关键时刻做出精准决策。

一、两大经典退烧药的「时间密码」

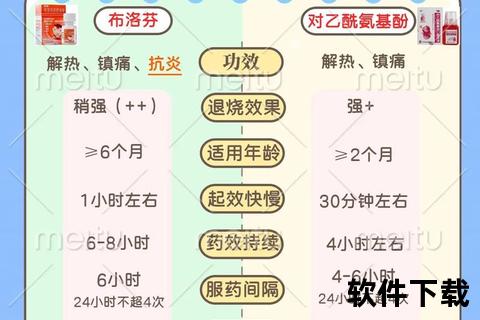

目前全球公认安全的退烧药仅两种:对乙酰氨基酚(扑热息痛)和布洛芬,它们在适用人群、起效时间及用药间隔上存在显著差异。

1. 对乙酰氨基酚:温和型退热专家

风险警示:该药90%通过肝脏代谢,超量使用可引发急性肝衰竭。需特别注意复方感冒药(如氨酚黄那敏颗粒)中可能含有该成分,避免叠加中毒。

2. 布洛芬:强效退热但门槛更高

风险警示:通过肾脏代谢,脱水、肾功能不全者禁用。与抗凝药联用可能引发消化道出血。

二、六大场景下的间隔调控策略

场景1:儿童夜间突发高热

场景2:持续39.5℃以上高热

场景3:特殊体质人群用药

三、五大用药误区致命预警

1. 「见热即退」陷阱

体温38.5℃以下且精神状态良好时,物理降温(温水擦浴)优于药物干预。过早用药可能掩盖病情发展

2. 「剂型混用」风险

口服液与栓剂联用属于重复给药。例如10kg儿童使用150mg口服液后,4小时内禁用100mg栓剂

3. 「凭感觉增量」危机

临床数据显示,超剂量使用对乙酰氨基酚(>75mg/kg/日)导致肝损伤的概率提升12倍

4. 「酒精降温」禁忌

儿童皮肤渗透性强,酒精擦浴可能引发中毒,成人联用退烧药与酒精增加胃出血风险

5. 「疗程失控」隐患

退烧药连续使用超过3天需就医排查病因,持续发热可能提示肺炎、脑膜炎等严重感染

四、智能用药行动方案

1. 建立「四维监测表」

2. 特殊人群「定制化方案」

3. 紧急情况识别指南

出现以下情况需立即就医:

科学启示:退烧药的间隔控制本质是药物代谢动力学与人体生理节律的精密平衡。掌握这些原则,既能有效缓解症状,又能最大限度规避风险。记住——没有「万能」的用药公式,只有「量体裁衣」的智慧选择。

(本文综合临床指南及药理学研究,具体用药请遵医嘱。突发急症请拨打急救电话或前往最近医疗机构)

数据支持:

1. 对乙酰氨基酚血药浓度监测显示,4小时间隔可维持有效浓度且不超安全阈值

2. 布洛芬6小时用药间隔设计基于其半衰期(2-4小时)及肾脏排泄周期

3. 交替用药方案有效性证据等级为B级,需严格监护下实施