当身体出现感染或炎症时,许多人会第一时间想到“消炎输液”,认为输液能让疾病更快好转。但事实上,消炎输液并非万能药,其药物选择、适用症状及注意事项均需科学评估。本文将从药物类型、适用场景、特殊人群注意事项等方面展开详解,帮助公众理性应对炎症问题。

一、消炎输液的药物类型与作用机制

消炎输液的药物主要分为三大类:抗生素、抗炎药和辅助治疗药物。不同药物针对的病因和症状差异显著,需严格遵循医生指导使用。

1. 抗生素类药物

抗生素是治疗细菌感染的核心药物,通过杀灭或抑制细菌生长消除炎症。根据病原体类型和感染部位,常用药物包括:

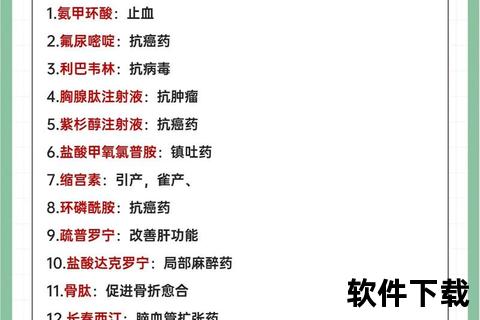

2. 抗炎类药物

此类药物通过抑制炎症反应缓解症状,包括:

3. 辅助治疗药物

包括补液剂(如生理盐水)、抗过敏药(如苯海拉明)和免疫调节剂等,用于维持水电解质平衡或缓解并发症。

二、适用症状与禁忌症

何时需要消炎输液?

1. 细菌感染的重症或复杂病例:如败血症、化脓性脑膜炎、重症肺炎等,需快速达到血药浓度控制感染。

2. 无法口服药物的情况:如严重呕吐、吞咽困难或胃肠道吸收障碍。

3. 特殊病原体感染:如多重耐药菌、需联合用药的结核病等。

无需输液的常见情况

三、特殊人群的用药警示

1. 儿童

2. 孕妇

3. 老年人

四、常见误区与风险提示

1. 误区一:输液比口服“见效快”

真相:轻症感染中,口服与输液疗效相当。例如,头孢克肟口服与头孢曲松输液在治疗单纯性尿路感染时效果无显著差异。

2. 误区二:自行要求输液“预防感染”

风险:滥用抗生素可能破坏肠道菌群,诱发耐药菌感染,甚至导致“超级细菌”。

3. 误区三:忽视输液不良反应

常见反应包括静脉炎、过敏休克等。若输液时出现皮疹、呼吸困难,需立即停止并就医。

五、科学应对炎症的行动建议

1. 居家护理

2. 就医指征

3. 治疗配合

消炎输液是医学进步的重要工具,但绝非“一键治愈”方案。理性看待炎症,科学选择治疗方式,才能最大限度降低风险、促进康复。当疾病来袭时,请与医生充分沟通,让每一剂药物都发挥其应有的价值。