月经与排卵是女性生殖健康的核心话题。对于备孕女性而言,精准掌握排卵期不仅关乎受孕成功率,更是科学管理生育计划的基础。许多人对排卵期的计算存在误区,例如认为“月经结束后立即进入排卵期”或“排卵期固定在月经后第14天”。本文将从科学原理、实操方法及个体差异三方面深入解析,帮助不同需求的读者高效规划备孕或避孕行动。

一、排卵期的定义与生理机制

1. 月经周期与排卵的关联性

月经周期是子宫内膜周期性剥脱与修复的过程,而排卵是卵巢释放成熟卵子的关键环节。两者受激素(如雌激素、黄体生成素LH)调控,形成动态平衡。排卵通常发生在下次月经来潮前14天左右,这一规律被称为“14日法则”。例如,月经周期28天的女性,排卵日约在第14天;周期35天者,排卵日则在第21天左右。

2. 排卵期的实际范围

卵子排出后存活约24小时,在女性体内可存活3-5天。排卵期并非仅限排卵当天,而是涵盖排卵日前5天至后4天的10天窗口期。若月经周期为28天且经期5天,则排卵期通常在月经结束后的第5-14天(即月经周期的第10-19天)。

二、排卵期的科学测算方法

1. 基础公式法:月经周期推算法

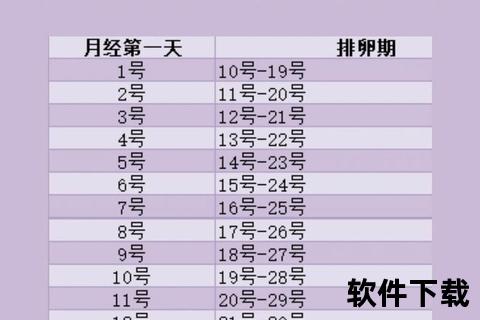

适用人群:月经规律者(周期波动≤3天)

示例:某女性周期30天,末次月经为3月1日,下次月经预计为3月31日,则排卵日为3月17日,排卵期为3月12日-21日。

2. 个体化修正法:应对周期不规律

适用人群:月经周期波动>7天者

示例:某女性周期在26-34天间波动,则排卵期为月经后第8天(26-18)至第23天(34-11)。

3. 辅助监测技术:提升准确性

以下方法可单独或联合使用,尤其适合备孕困难或周期紊乱者:

每日晨起静息状态下测量舌下体温,排卵后体温升高0.3-0.5℃。需连续记录3个月以上,识别低温到高温的转折点。

排卵期黏液呈透明蛋清状,拉丝度达8-10厘米,与干燥的非排卵期形成鲜明对比。

通过检测尿液中LH激素峰值判断排卵时间。强阳性(T线≥C线)后24-36小时内为排卵窗口。

经超声可直观观察卵泡发育,直径达18-24mm时提示即将排卵。此为医疗级金标准,适合精准备孕需求。

三、排卵期的身体信号与个体差异

1. 典型生理表现

2. 特殊情况的应对策略

四、优化受孕时机的行动指南

1. 黄金受孕窗口的科学把控

2. 备孕夫妇的协同准备

3. 何时需要医疗介入?

五、总结与延伸建议

排卵期的管理本质是对自身生理规律的深度认知。普通人群可通过“月经记录+试纸监测”初步掌握周期,备孕困难者建议联合B超与激素检测。需特别强调的是,安全期避孕法失败率高达25%,非备孕人群应选择避孕套、短效避孕药等更可靠措施。

实用工具推荐:

1. APP记录:如Flo、Clue,自动分析周期与排卵趋势。

2. 智能体温计:如iProven,同步生成体温曲线。

3. 半定量试纸:如Clearblue,提供LH浓度数值化结果。

通过科学的自我观察与医疗资源的合理利用,每位女性均可成为自身生殖健康的第一责任人。