当意外发生时,快速止血与防止感染是挽救生命的关键。在急救场景中,一枚红色的小药丸常常成为扭转危机的“秘密武器”——它不仅能在几分钟内收缩血管、加速凝血,还能通过调节血液状态防止过度凝血引发的并发症。这种被称为“救命丹”的云南白药保险子,承载着百年中医智慧与现代医学研究的双重验证,其科学机理与临床价值值得深入探讨。

一、急救场景下的核心作用机制

云南白药保险子的核心功效体现在双向调节凝血系统。传统认知中,止血药物往往以单向促进凝血为目标,但保险子通过激活血小板表面糖蛋白,显著缩短凝血时间(平均缩短30%-40%)的还能抑制异常血栓形成。这种看似矛盾的机制,实则是通过三七、麝香等核心成分的协同作用实现:三七皂苷促进血小板聚集,麝香酮则通过收缩血管减少局部血流量,形成“物理+生化”双重止血屏障。

临床数据显示,保险子可使重度创伤患者的术中出血量降低约25%,术后引流量减少30%,血红蛋白下降值较常规治疗组减少1.5g/dL。更关键的是,它能将创伤性凝血病(TIC)发生率从18%降至5%以下,通过维持纤维蛋白原(FBG)水平在2.5g/L以上的安全阈值,防止弥漫性血管内凝血(DIC)。

二、快速疗伤的三大生物学路径

1. 微循环重建

保险子中的重楼皂苷可增加毛细血管通透性,加速淤血吸收。动物实验显示,其能使微循环血流速度提升50%,全血黏度降低20%,尤其对闭合性骨折后软组织水肿的消退速度提升显著。

2. 炎症级联阻断

通过抑制TNF-α和IL-6等促炎因子释放,保险子对化学性炎症(如烧伤)和免疫性炎症(如过敏)均有效。在角叉菜胶诱导的大鼠足肿胀模型中,其抗炎效果与地塞米松相当,但无激素类药物的免疫抑制副作用。

3. 组织再生激活

保险子能促进bFGF(碱性成纤维细胞生长因子)和VEGF(血管内皮生长因子)的表达量增加3-5倍,加速成纤维细胞迁移与胶原蛋白沉积。临床观察发现,深Ⅱ度烧伤患者使用后,上皮化进程可提前4-7天。

三、适用场景与操作规范

(一)明确适应症分级

(二)家庭急救操作流程

1. 评估环境:佩戴手套避免交叉感染,使用剪刀剪开衣物而非撕扯。

2. 清洁创面:流动清水冲洗10分钟(切忌用酒精直接接触裸露血管)。

3. 药物应用:

4. 动态观察:记录每小时出血渗透纱布层数,若3层/小时需紧急送医。

四、特殊人群注意事项

五、误区与风险预警

1. 过度依赖:某案例显示,患者左小腿擦伤后仅喷涂保险子未清创,导致10cm×5cm皮肤坏死并发脓毒症。提示止血≠替代清创。

2. 剂型混淆:气雾剂保险液(红瓶)仅限闭合性损伤,喷射时间超过5秒可能造成冻伤。

3. 饮食禁忌:服用后24小时内禁食蚕豆(含酪胺诱发血压骤升)、鱼类(组胺加重血管扩张)。

六、预防性应用策略

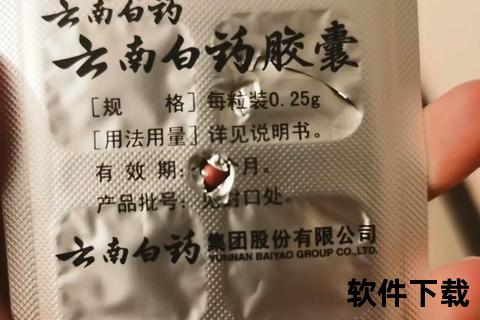

1. 高危人群备药:登山者、极限运动爱好者建议随身携带铝箔密封包装(避免高温失效)。

2. 家庭药箱管理:

3. 社区培训重点:教导老年人识别“无效按压”(仅压迫静脉未阻断动脉)导致的隐性失血。

在急救医学从“黄金1小时”向“白金10分钟”进阶的今天,云南白药保险子以其独特的双向调节机制,成为连接传统智慧与现代急救体系的桥梁。但需谨记:任何急救药物都是为专业医疗争取时间的辅助手段,面对Ⅲ度烧伤、复合型创伤等危重情况,仍需在初步处理后立即启动EMS系统(拨打120时明确告知已使用保险子及剂量)。通过科学认知与规范操作,才能真正发挥这颗“红色守护者”的救命价值。