月经是女性生理健康的“晴雨表”,当经血中夹杂暗红色或深褐色的血块时,不少女性会陷入焦虑:这是身体在发出疾病信号,还是正常生理现象?本文将从科学视角拆解血块成因,帮助女性掌握自我评估与应对策略。

一、血块的本质:生理与病理的临界点

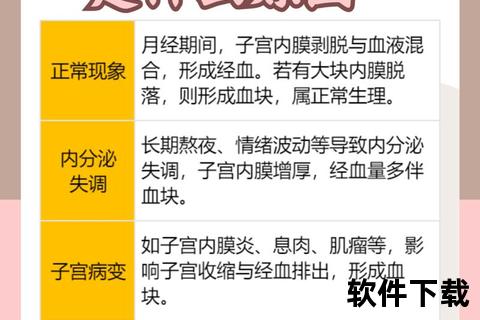

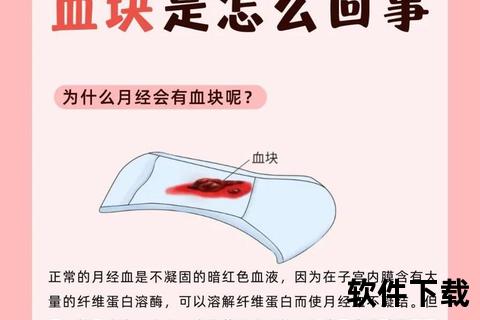

月经血块主要由脱落的子宫内膜碎片、凝固的血液及纤维蛋白组成。正常生理状态下,直径小于3厘米、颜色暗红或深褐、质地柔软的血块属于合理现象,尤其在经期前两天的出血高峰期更为常见。这是由于经血流量大时,子宫释放的抗凝血酶原无法及时分解所有凝血因子,导致部分血液凝结成块。

但当血块宽度超过两指(约3厘米)、频繁出现黑色硬块或伴随异常气味时,则可能提示潜在健康问题。此时需结合其他症状综合判断,例如:单次经期总失血量超过80毫升(约湿透16片标准卫生巾)、经期持续超7天、非经期出血等。

二、血块成因的“红绿灯”分级机制

绿灯区:无需干预的生理性成因

黄灯区:需生活方式调整的亚健康状态

红灯区:必须医学干预的疾病信号

| 疾病类型 | 血块特征 | 伴随症状 | 诊断方法 |

|-|--|-|--|

| 子宫肌瘤 | 大量暗红血块,周期延长 | 下腹坠胀、尿频 | 超声+宫腔镜检查 |

| 子宫内膜异位症 | 巧克力色血块+痛经进行性加重 | 痛、排便痛 | CA125检测+腹腔镜|

| 凝血功能障碍 | 血块持续出现且质地坚硬 | 牙龈出血、皮下瘀斑 | 凝血四项+基因检测|

| 流产或异位妊娠 | 突发大量血块+组织物排出 | 妊娠试验阳性+剧烈腹痛 | hCG检测+急诊超声|

三、居家自测与分级处理方案

第一步:实施“3C评估法”

1. Color(颜色):记录血块颜色变化(鲜红→暗红→黑褐的渐变过程属正常)

2. Consistency(质地):用棉签轻触判断硬度(果冻状正常,橡胶硬度异常)

3. Companion(伴随症状):是否存在发热、晕厥等全身症状

第二步:分级应对策略

① 饮用生姜红枣茶(生姜3片+去核红枣5颗煮水)温经散寒

② 每日顺时针按摩关元穴(脐下3寸)10分钟

③ 经期穿高腰保暖裤维持腹部温度在36℃以上

① 服用益母草颗粒(每次1袋,每日2次)促进宫缩

② 经前一周开始补充维生素K(菠菜200g/日)改善凝血

③ 建立月经日记:记录血块数量/大小/疼痛等级

① 立即就医指征:每小时浸透1片卫生巾且持续2小时

② 急诊处理:口服氨甲环酸片(遵医嘱)减少出血

③ 病理检查:宫腔镜取内膜组织排除癌变

四、特殊人群的精细化护理

五、预防体系的“三维构建”

1. 生物维度:每年检测血清铁蛋白(维持>50ng/ml)预防贫血导致的凝血异常

2. 行为维度:经期采用“金字塔运动法”——基础期(1-2天)静养,高峰期(3-4天)散步,减退期(5天后)恢复有氧运动

3. 环境维度:使用智能月经杯(如Femometer)量化记录出血量,数据同步至健康管理APP

当身体用血块发出信号时,女性既要避免过度恐慌,也不能掉以轻心。掌握“观察颜色—评估质地—识别伴随症状”的三步鉴别法,配合分级处理方案,既能守护健康,又能减少不必要的医疗焦虑。记住:真正的健康管理,始于对身体的理性认知与科学应对。