脑瘤术后生存期解析:关键影响因素与患者预后评估

19429202025-04-11眼科知识14 浏览

脑部肿瘤手术后,患者的生存期差异往往令人困惑。有的患者术后能长期生存,有的却面临肿瘤快速复发,这种差异不仅取决于医疗技术,更与肿瘤特性、个体状态及术后管理密切相关。理解这些因素如何相互作用,是改善预后的关键。

一、影响生存期的核心因素解析

1. 肿瘤生物学特性:决定预后的底层逻辑

良恶性分级:世界卫生组织(WHO)将脑瘤分为Ⅰ-Ⅳ级。Ⅰ级良性肿瘤(如脑膜瘤)全切后5年生存率可达90%以上;而Ⅳ级胶质母细胞瘤即便综合治疗,中位生存期仅15-17个月。

分子分型:IDH1/2突变、1p/19q缺失等分子特征可预测治疗反应。例如,IDH突变型胶质瘤对化疗更敏感,5年生存率可达84%。

2. 手术质量:从“切干净”到“精准切”

切除程度:低级别胶质瘤全切患者10年生存率为67%,部分切除者则降至38%。现代技术如术中磁共振成像(iMRI)可将切除精度提升至毫米级,减少神经功能损伤。

功能区保护:脑干、丘脑等位置肿瘤需权衡切除范围与功能保留。日本学者通过“最大化切除+神经功能保留”理念,将垂体瘤术后并发症率降至2.6%。

3. 个体差异:年龄与身体状态的隐形推手

年龄:40岁以下胶质瘤患者中位生存期较70岁以上者延长约12个月。年轻患者对放化疗耐受性更强,免疫功能恢复更快。

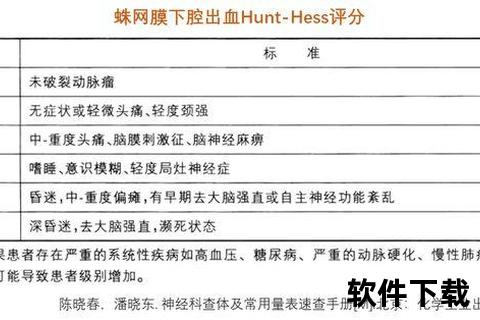

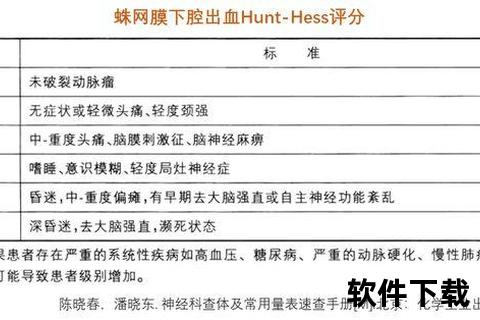

基础疾病:高血压、糖尿病等代谢疾病会加重术后水肿风险,影响康复进程。

4. 辅助治疗:复发的“第二战场”

放疗:质子治疗通过“布拉格峰效应”精准杀伤肿瘤,儿童脑瘤患者5年生存率达82.7%,且神经损伤率更低。

化疗与靶向治疗:替莫唑胺联合放疗可使胶质母细胞瘤生存期延长至15个月;BRAF抑制剂(如达拉非尼)针对突变患者,无进展生存期可达20.1个月。

免疫治疗:树突状细胞(DC)疫苗联合放化疗,5年生存率较传统方案提升17%。

二、术后管理:科学干预延长生存的六大策略

1. 术后24-72小时:生命体征与并发症防控

颅内压监测:密切观察意识状态、瞳孔反应,警惕脑疝。

抗癫痫治疗:所有患者术后需使用左乙拉西坦等药物,降低癫痫引发的二次损伤。

2. 早期康复:功能保留与生活质量

运动训练:术后48小时内启动被动关节活动,预防肌肉萎缩。

认知干预:计算机化认知训练联合多奈哌齐药物,可延缓术后认知衰退。

3. 营养与代谢支持

高蛋白饮食:术后72小时内启动肠内营养支持,康复周期缩短30%。

血糖调控:空腹血糖>10mmol/L会加重脑水肿,需动态监测。

4. 心理与社会支持

焦虑管理:正念冥想可使疼痛感知降低30%,免疫功能指标改善。

家庭参与:加入患者互助小组,提升治疗依从性。

5. 定期复查与动态评估

影像学随访:高级别胶质瘤需每3个月复查MRI,低级别可延长至6个月。

血液标志物:CYFRA 21-1、NSE等指标异常可能提示早期复发。

6. 新兴技术:从实验室到临床的突破

NK细胞疗法:回输扩增的自体NK细胞可清除微小残留病灶,无进展生存期延长至14.6个月。

分子靶向药物:针对EGFR扩增的吉非替尼,客观缓解率超70%。

三、患者行动指南:提升预后的实用建议

1. 紧急情况处理

居家观察:若出现剧烈头痛、呕吐或肢体无力,立即平卧并监测血压,48小时内就医。

癫痫发作时:侧卧防止误吸,记录发作时长,超过5分钟需急诊。

2. 特殊人群注意事项

儿童患者:优先选择质子治疗以减少生长发育影响。

老年患者:化疗剂量需根据肾功能调整,避免抑制。

3. 长期生存优化

生活方式:每周150分钟中等强度运动(如快走),可降低复发风险20%。

膳食补充:ω-3脂肪酸(如深海鱼油)有助于抑制肿瘤血管生成。

脑瘤术后生存期的差异,本质上是医学技术、个体生物学特性与科学管理共同作用的结果。通过精准治疗、规范随访和积极生活方式干预,患者完全可能突破预后数据的限制。正如一项针对5,417例胶质母细胞瘤的研究所示,年龄、手术、放化疗等可控因素显著影响生存曲线——这意味着,每一步科学决策都在为生命争取更多可能。