新生儿肚脐化脓是许多新手父母在育儿初期可能遇到的棘手问题。脐带作为胎儿与母体连接的纽带,在出生后需要经历自然脱落和愈合的过程,这一阶段的护理稍有不慎便可能导致感染。本文将系统解析肚脐化脓的成因、症状与科学处理方案,并提供实用护理建议,帮助家长从容应对这一健康挑战。

一、症状识别:警惕脐部异常的早期信号

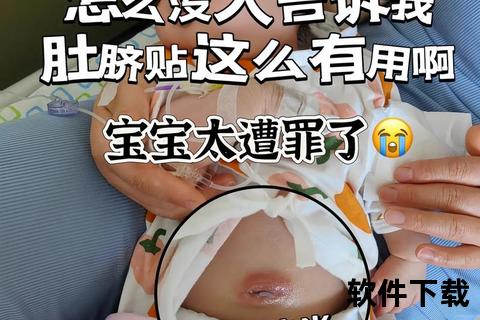

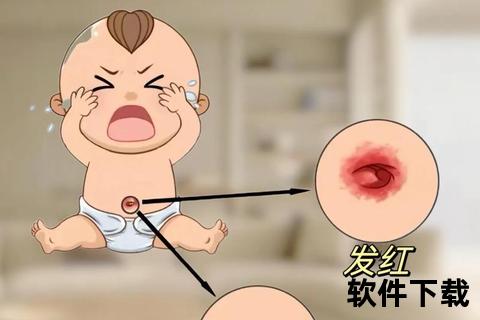

新生儿脐带通常在出生后1-3周自然脱落。正常愈合过程中,可能出现少量淡黄色分泌物或轻微渗血,但若出现以下症状,需警惕感染风险:

1. 脓性分泌物:脐窝持续流出黄色、绿色脓液,或伴有腐臭味。

2. 红肿与触痛:脐周皮肤发红、肿胀,按压时宝宝哭闹明显。

3. 全身症状:发热(体温>38℃)、食欲减退、嗜睡或异常烦躁。

4. 延迟愈合:脐带脱落后超过1周仍有渗液或创面不干燥。

特别提示:深肤色婴儿的红肿可能较难察觉,建议通过触摸判断局部是否温度升高或存在硬结。

二、家庭应急处理:三步科学干预法

若发现轻度化脓(仅少量分泌物且无全身症状),可尝试以下家庭护理措施:

1. 清洁与消毒

2. 保持干燥与透气

3. 观察与记录

三、医疗介入:何时必须寻求专业帮助

以下情况需及时就诊,避免感染扩散:

1. 局部恶化:红肿范围扩大至腹壁,形成硬块或皮下波动感(疑似脓肿)。

2. 全身感染迹象:持续高热、拒奶、反应迟钝或出现黄疸。

3. 特殊病原体感染:分泌物恶臭(提示厌氧菌感染)或伴有血性液体。

4. 慢性感染:超过3周未愈合,或形成红色肉芽肿。

医疗处置方案:

四、预防策略:从日常护理阻断感染源头

1. 基础护理原则

2. 环境与用品管理

3. 误区规避

五、特殊群体注意事项

建立主动防护意识

新生儿脐部护理是预防感染的第一道防线。通过每日观察、规范消毒和及时干预,多数化脓问题可在家中化解。记住:“干燥与清洁”是护理的核心原则,而家长的细致观察与科学决策则是宝宝健康的最佳保障。当不确定感染程度时,及时咨询儿科医生远比自行尝试偏方更安全有效。