女性的身体如同精密运转的生态系统,每月一次的生理周期不仅是生殖功能的体现,更是全身健康的晴雨表。超过78%的女性在生育年龄阶段曾经历月经相关困扰,而其中仅30%能正确认知周期规律背后的科学机制。理解这一自然节律,是每位女性掌握健康主动权的关键。

一、生理周期的动态图谱

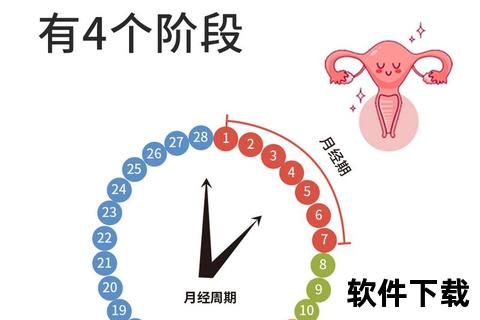

人体通过下丘脑-垂体-卵巢轴(HPO轴)实现精密调控,该系统的脉冲式激素分泌如同交响乐指挥,主导着子宫内膜28天左右的周期性变化。典型周期分为四个阶段:

1. 卵泡期(第1-14天)

下丘脑释放GnRH刺激垂体分泌FSH,促使卵巢内5-15个原始卵泡启动发育。优势卵泡在雌激素支持下逐渐成熟,子宫内膜厚度从经后1-2mm增生至8-10mm。此阶段女性普遍呈现皮肤光洁、情绪稳定的正向状态,血清雌二醇水平从<50pg/ml攀升至200-300pg/ml。

2. 排卵期(第14天±2)

当雌激素浓度突破200pg/ml阈值并持续48小时,触发LH高峰释放。成熟卵泡在酶解作用下破裂排出,此时基础体温上升0.3-0.5℃,宫颈粘液呈现透明拉丝状。约15%女性会经历排卵痛(Mittelschmerz),表现为单侧下腹短暂刺痛。

3. 黄体期(第15-28天)

破裂卵泡转化为黄体,分泌孕酮维持内膜稳定性。该激素使子宫内膜进入分泌期,腺体扩张储存营养。孕酮浓度在周期第22天达峰值(10-25ng/ml),部分女性在此阶段出现胀痛、情绪波动等经前综合征(PMS)。

4. 月经期(第1-5天)

未受精情况下黄体退化,雌孕激素骤降引发内膜崩解脱落。正常经血量约20-80ml,含纤维蛋白溶解酶防止血块形成。经血颜色从暗红到鲜红变化属正常现象,但持续咖啡色分泌物需警惕内膜病变。

二、周期紊乱的预警信号

当月经出现以下异常,提示需启动健康警报:

常见病理类型包括多囊卵巢综合征(PCOS)患者的稀发排卵、甲状腺功能异常导致的周期紊乱,以及子宫内膜异位症引发的进行性痛经。35岁以上女性若出现经间期出血,需优先排除子宫内膜癌前病变。

三、认知功能的周期波动

最新研究揭示,激素波动对中枢神经系统存在显著影响。伦敦大学团队发现:女性在月经期反应速度提升12%,错误率降低23%,但主观疲劳感增强;黄体晚期空间认知能力下降15%,而情绪稳定性与孕酮水平呈负相关。建议重要决策或考试安排在卵泡后期,此时雌激素水平利于逻辑思维与记忆力提升。

四、全周期健康管理策略

营养干预

运动处方

疼痛管理金字塔

一级干预:热敷下腹(40℃×20分钟)可使子宫血流增加25%

二级干预:布洛芬(400mg q6h)在经痛初发时使用效果最佳

三级干预:口服避孕药通过抑制排卵缓解中重度痛经

五、特殊人群注意事项

健康行动指南

1. 周期追踪:使用应用程序记录基础体温、宫颈粘液变化及情绪波动,识别个体化规律

2. 就医指征:突发剧烈腹痛伴晕厥、经期发热超过38.5℃、非经期出血持续3天以上

3. 筛查建议:25岁以上女性每年进行妇科超声+激素六项检测,40岁以上加测AMH评估卵巢功能

理解月经周期不仅是认识生命的起点,更是预防疾病的科学路径。当82%的子宫内膜癌可通过异常出血早期发现时,定期观察记录显得尤为重要。建议每位女性建立专属健康档案,将周期变化作为管理整体健康的导航仪。