钙与维生素D是维持骨骼健康的黄金搭档,但许多人并不清楚两者如何协同工作,甚至因缺乏科学认知而陷入“补钙无效”的困境。一位45岁的女性患者曾因反复腿抽筋就诊,尽管长期服用钙片,骨密度检测却显示持续下降。直到医生发现她的维生素D水平仅为正常值的1/3,调整补充方案后症状才显著改善——这个真实案例揭示了单纯补钙的局限性。

一、钙与维生素D的协同机制

1. 钙的生理旅程

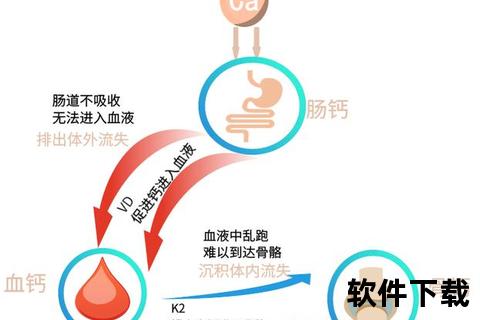

钙离子从肠道到骨骼需要经历三重关卡:首先通过小肠上皮细胞顶端膜的TRPV6通道进入细胞,随后由钙结合蛋白(Calbindin)运输至基底膜侧,最终借助钙泵(PMCA1b)完成跨膜转运。这个过程中,维生素D活性形式(1,25-双羟维生素D3)通过基因调控使TRPV6通道数量增加3倍,同时使钙泵活性提升40%。

2. 维生素D的激活路径

皮肤合成的维生素D3需经历两次羟基化:肝脏转化为25-羟维生素D(储存形式),肾脏进一步转化为活性形式。值得注意的是,肥胖人群的脂肪组织会“扣押”维生素D,导致其生物利用率降低30%。

3. 骨骼代谢的动态平衡

成骨细胞与破骨细胞的“建设-拆除”平衡需要钙磷稳态支撑。当血钙浓度低于2.1mmol/L时,甲状旁腺激素会激活维生素D,促使骨钙释放——这也是长期缺乏者出现骨痛的根本原因。

二、缺乏风险的识别与诊断

(一)高危人群画像

| 人群特征 | 风险因素 | 典型表现 |

|-|--|--|

| 绝经后女性 | 雌激素下降加速骨流失 | 脊柱压缩性骨折 |

| 长期室内工作者 | 日均日照<15分钟 | 肌肉无力、情绪低落 |

| 慢性胃肠疾病患者 | 脂肪吸收障碍影响维生素D | 夜间小腿痉挛 |

(二)检测指标解读

三、精准补充策略

(一)剂量选择原则

(二)剂型优化组合

| 剂型 | 适用场景 | 注意事项 |

|-|--|--|

| 碳酸钙+维生素D3 | 胃酸分泌正常者餐后服用 | 便秘风险较高 |

| 柠檬酸钙+维生素K2 | 胃酸缺乏或结石体质 | 需监测凝血功能 |

| 纳米钙+骨化三醇 | 肾功能不全患者 | 严格监测血钙水平 |

(三)特殊人群方案

四、生活方式干预

1. 阳光疗法:暴露40%皮肤(如短袖+短裤)在UVB指数>3时,夏季正午晒10-15分钟可生成3000IU维生素D

2. 膳食强化:三文鱼(100g含526IU)与蛋黄(每个41IU)组合,配合橄榄油提升吸收率

3. 运动处方:负重运动(如快走)通过机械应力刺激使骨密度年增长1-3%

五、误区澄清与风险防范

1. 过量危害:血维生素D>150nmol/L可能引发高钙血症,表现为口渴、多尿

2. 药物相互作用:糖皮质激素会加速维生素D分解,需监测25(OH)D水平

3. 检测频率:治疗初期每3个月复查,稳定后每年检测,雨季前建议提前评估

骨骼健康管理需要长期主义思维。建议30岁以上人群建立“骨健康档案”,每5年进行DXA骨密度检测。当出现不明原因牙松动、身高缩短超过3cm或夜间持续性骨痛时,务必及时就医——这些可能是骨骼发出的早期求救信号。通过科学认知与精准干预,我们完全能够打破“年轻时存钙,老年后流失”的恶性循环,让骨骼真正成为生命的坚固支柱。