排便费力、粪便干硬、每周少于3次排便——这些困扰全球约12%人群的便秘症状,背后是复杂的生理机制和药物作用原理。当肠道传输速度减缓或直肠功能异常时,粪便在结肠停留时间延长,水分被过度吸收,最终形成恶性循环。一位55岁的糖尿病患者曾因长期依赖刺激性泻药导致结肠黑变病,直到医生调整为渗透性泻药配合益生菌才恢复规律排便。这个案例揭示了科学用药的重要性:正确选择药物不仅缓解症状,更能保护肠道功能。

一、便秘的病理机制与药物选择原则

肠道运动的神经调控异常、水分吸收失衡、粪便性状改变是便秘发生的三大核心机制。研究显示,65%的慢性便秘患者存在肠道传输延迟,30%伴有盆底肌协调障碍。药物选择的黄金法则是:以最小有效剂量恢复排便节律,避免破坏肠道自主神经功能。

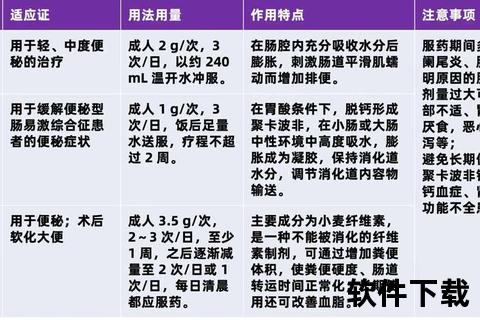

容积性泻药(如欧车前)通过增加粪便体积触发排便反射,适用于膳食纤维摄入不足的轻度患者。渗透性泻药(乳果糖、聚乙二醇)形成肠腔渗透梯度,既能软化粪便又不干扰电解质平衡,成为糖尿病和孕妇群体的首选。而刺激性泻药(比沙可啶)作为“急救药物”,仅在特殊情况下短期使用。

二、六类核心药物作用机制详解

1. 肠道容积调节剂

小麦纤维素颗粒遇水膨胀12倍,模拟正常粪便体积刺激肠壁压力感受器。临床试验证实,每日补充10g纤维素可使排便频率提升50%,但需配合至少500ml饮水防止肠梗阻。

2. 渗透压平衡大师

乳果糖在结肠被分解为有机酸,使pH值降至5.0-6.0,这种酸性环境不仅抑制氨吸收(预防肝性脑病),还促进双歧杆菌增殖。聚乙二醇4000的独特长链结构可绑定4000倍水分子,对于粪便嵌塞患者,每日17g剂量3天内解除率可达92%。

3. 神经反射激活剂

比沙可啶通过激活肠道Cajal间质细胞,引发强直性收缩波。但长期使用会使肠神经丛变性,研究显示连续使用4周即出现神经纤维密度下降,故建议每周不超过2次。

4. 微生物生态调节剂

双歧杆菌三联活菌通过代谢产生短链脂肪酸,刺激肠嗜铬细胞释放5-HT。临床试验显示,联合使用益生菌和膳食纤维可使治疗有效率从58%提升至81%。

5. 平滑肌动力增强剂

普芦卡必利选择性激活5-HT4受体,引发前向性收缩集群波。该药物可使结肠传输时间缩短40%,但18岁以下人群存在心律失常风险需禁用。

6. 紧急润滑解决方案

甘油栓剂通过直肠黏膜快速吸收水分,15分钟内形成润滑膜。但长期使用可能导致括约肌松弛,每月使用超过3次即需警惕。

三、特殊人群精准用药方案

1. 妊娠期:首选乳果糖(安全等级B类),研究显示其不会透过胎盘屏障。孕晚期可采用聚乙二醇联合栓剂,但需监测羊水指数。

2. 糖尿病群体:避免山梨醇制剂(影响血糖波动),推荐聚卡波非钙(不参与糖代谢)。血糖控制稳定者可选用莫沙必利改善胃肠动力。

3. 肿瘤患者:类药物致便秘首选纳洛酮衍生物,甲基纳曲酮皮射4小时内起效率达65%,且不影响镇痛效果。

四、科学用药的三大黄金法则

1. 阶梯治疗原则:从膳食调整(+3.5g纤维/日)到容积性泻药,3日无效升级渗透性药物,最后考虑短期刺激剂。

2. 昼夜节律利用:晨起空腹饮用300ml温水激活胃结肠反射,配合早餐后1小时如厕训练,可提升药物疗效40%。

3. 风险预警机制:出现下列情况立即停药就医:①连续使用刺激性泻药超过7天 ②排便伴喷射状出血 ③突发腹痛伴停止排气。

五、预防复发的生态重建策略

建立“膳食-运动-菌群”三位一体防护网:每日摄入25g膳食纤维(相当于500g西蓝花),进行30分钟快走运动,睡前补充10^9CFU益生菌。研究跟踪显示,这种综合方案使1年复发率从68%降至19%。

当便秘持续超过2周或伴随体重骤减、贫血等症状时,需警惕结直肠肿瘤等器质性疾病。记住,药物治疗只是恢复肠道自主功能的桥梁,建立良好的排便反射才是根治之道。下次如厕时不妨携带小凳垫高双脚,研究发现这种35度角的姿势能使直肠肛管角扩大12度,显著降低排便阻力。