抗生素是20世纪医学史上最伟大的发现之一,但在我国,每年因不合理用药导致的耐药菌感染病例超过百万。一位年轻妈妈曾因自行给高烧的孩子服用头孢类药物,导致皮疹、呼吸困难等严重过敏反应,最终不得不住院治疗——这样的案例折射出公众对抗生素认知的误区与用药风险。

一、抗生素的生物学逻辑与作用边界

作为对抗细菌感染的特异性武器,抗生素通过破坏细菌细胞壁合成(如青霉素)、抑制蛋白质合成(如红霉素)或干扰DNA复制(如喹诺酮类)等机制发挥作用。但需明确三大边界:仅对细菌有效、存在抗菌谱差异、可能破坏人体微生态平衡。

临床常见用药误区包括将抗生素等同于"消炎药"治疗病毒性感冒,或是将三代头孢用于普通皮肤感染。合理的用药流程应该是:发热患者先进行C反应蛋白检测和血常规检查,当白细胞计数>10×10⁹/L且中性粒细胞比例升高时,才考虑细菌感染可能。

二、精准用药的五大黄金准则

1. 指征明确原则

细菌性肺炎的特征性表现为咳嗽伴黄脓痰、体温呈弛张热,而病毒性感染通常呈现干咳和低热。对于反复尿路感染患者,建议进行尿培养+药敏试验,选择敏感率>80%的抗生素。

2. 阶梯选择原则

社区获得性肺炎首选阿莫西林克拉维酸钾,而非直接使用碳青霉烯类。头孢类药物存在四代差异:一代对革兰氏阳性菌更优(如头孢唑林),三代侧重革兰氏阴性菌(如头孢他啶)。

3. 剂量疗程规范

成人阿莫西林的日剂量应为1.5-4g分3次服用,疗程7-10天。过早停药会使血药浓度低于最小抑菌浓度,诱发细菌耐药。特殊感染如炎需要4-6周持续治疗。

4. 特殊人群调整

孕妇可安全使用青霉素类和头孢菌素,但四环素类可能造成胎儿牙釉质发育异常。儿童应避免使用影响软骨发育的喹诺酮类药物,8岁以下禁用四环素。

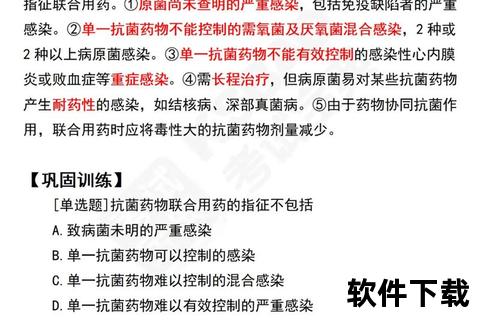

5. 联合用药规范

结核病治疗需要异烟肼+利福平+吡嗪酰胺的三联方案,而普通肺炎不推荐β-内酰胺类与大环内酯类联用。重症感染时碳青霉烯类与万古霉素联用需监测肾功能。

三、九大认知误区的科学拆解

1. "高级抗生素疗效更好"

广谱抗生素可能破坏肠道正常菌群,导致艰难梭菌感染风险增加5倍。研究显示窄谱青霉素治疗链球菌咽炎的治愈率达92%,而广谱头孢为88%。

2. "症状消失即可停药"

过早停用抗生素会使细菌存活率提升40%,北京某三甲医院数据显示,因此导致的治疗失败病例占门诊量的18%。规范的疗程应持续至退热后3-5天。

3. "多种抗生素协同增效"

不必要的联用会使不良反应发生率从12%升至35%。武汉大学人民医院研究证实,单用哌拉西林他唑巴坦治疗腹腔感染,疗效与联用方案无统计学差异。

四、耐药危机的现实应对

我国肺炎链球菌对红霉素耐药率已达95%,而新型抗生素研发周期平均需要10.5年。个体防护需做到:接种肺炎疫苗降低感染风险,旅行腹泻时优先选择蒙脱石散而非氟哌酸,慢性病患者建立用药记录卡避免重复暴露。

在社区卫生服务中心,药师主导的抗生素管理项目使不合理处方率从32%降至11%。当出现抗生素相关性腹泻(水样便>3次/日)、药物疹或肝酶升高>3倍时,应立即就医。记住这个用药口诀:"三问三查"——问感染证据、问过敏史、问用药史;查肝肾功能、查药物相互作用、查血药浓度。