关节与肌肉的突发疼痛常让人措手不及,从运动后的酸胀到久坐引发的僵硬,这些不适不仅影响生活质量,还可能隐藏着健康隐患。面对这类问题,消炎镇痛膏药因其便捷性和靶向作用成为许多人的首选。如何科学选择和使用这类产品,仍有诸多细节值得探讨。

一、疼痛背后的科学机制

当关节或肌肉出现红肿热痛时,本质上是机体启动了炎症修复程序。损伤部位释放的前列腺素等炎性介质会刺激神经末梢,形成疼痛信号。以踝关节扭伤为例,韧带拉伤后局部毛细血管破裂,血液和组织液渗出引发肿胀,此时盲目热敷或揉搓会加剧炎症反应。

现代医学将疼痛分为三类:伤害感受性疼痛(如肌肉拉伤)、神经病理性疼痛(如带状疱疹后遗痛)以及混合型疼痛。膏药的选择需对应不同机制,例如非甾体抗炎成分(NSAIDs)通过抑制环氧化酶减少炎性介质生成,而辣椒素类成分则通过消耗P物质降低痛觉敏感度。

二、膏药的成分解码

1. 西药速效贴剂

氟比洛芬凝胶贴膏等产品含新型NSAIDs成分,透皮吸收率可达口服药物的1/5,却能维持局部高浓度,特别适合骨关节炎急性发作。研究显示,其镇痛效果与口服药相当,但消化道不良反应发生率降低70%。这类贴剂建议每日更换,单次使用不超过12小时以避免皮肤刺激。

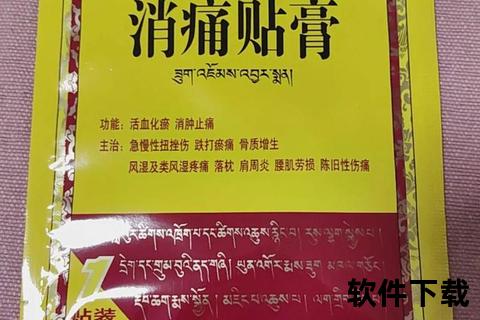

2. 中药复方贴剂

传统膏药多采用"温经通络"配伍原则。例如某专利贴膏含与川乌总生物碱,实验室数据显示其镇痛强度是的1/10,但作用持续时间延长3倍。需注意含樟脑、冰片的贴剂可能引起皮肤灼热感,初次使用建议剪小面积试贴。

3. 创新透皮技术

微乳载体技术使双氯芬酸等大分子药物穿透角质层效率提升5倍,日本研发的洛索洛芬钠微针贴片能在30分钟内达到血药峰值。这些技术创新让72小时长效镇痛成为可能,但需警惕药物蓄积风险。

三、精准使用指南

使用时机三重判断:

特殊人群须知:

孕妇应避开含麝香、水杨酸甲酯成分,哺乳期女性胸部慎用任何贴剂。儿童皮肤渗透性强,12岁以下建议选择浓度减半的儿童专用型。糖尿病患者需警惕膏药胶布引发皮肤破损,可改用透气性更好的水凝胶贴。

常见误区纠正:

四、症状管理的整体策略

疼痛持续超过72小时或伴随以下情况需立即就医:夜间痛醒、关节变形、不明原因体重下降。康复阶段可配合低频脉冲理疗仪增强药物渗透,临床数据显示联合使用可使药效提升40%。

预防方面,核心肌群强化训练能降低50%的腰痛复发率。办公室人群建议每45分钟进行"靠墙静蹲"(背部贴墙,屈膝至90度保持30秒),这项运动被证实能有效维持关节稳定性。

从实验室到临床应用,消炎镇痛贴剂正朝着精准化、智能化方向发展。德国已研发出可监测炎症因子的智能贴片,当C反应蛋白浓度升高时会自动释放药物。理解疼痛本质,善用科技手段,才能让这方寸之间的贴剂发挥最大价值。