复方地芬_镇痛机制与临床应用研究进展

19429202025-04-17眼科知识11 浏览

疼痛是人体对组织损伤或潜在威胁的警示信号,但慢性或剧烈疼痛会显著降低生活质量。复方地芬诺酯作为一种复合镇痛药,因其协同作用机制和较低的成瘾风险,在临床中逐渐受到关注。许多患者对其作用原理、适应症及潜在风险存在认知空白。本文将从科学角度解析其镇痛机制,并结合实际案例和临床指南,为不同人群提供用药指导。

一、复方地芬诺酯的镇痛机制

1. 药物组成与协同作用

复方地芬诺酯通常由地芬诺酯(类成分)与阿托品(抗胆碱能成分)组成。地芬诺酯通过激活肠道和中枢神经系统的μ-受体,减少肠道蠕动和分泌,同时抑制痛觉信号的传递;阿托品则通过阻断乙酰胆碱受体,缓解肠道痉挛性疼痛。两者的协同作用可同时抑制外周痛觉感受和中枢敏化。

2. 中枢与外周双重镇痛路径

中枢机制:通过抑制脊髓背角神经元释放P物质(一种痛觉递质),减少疼痛信号向大脑传递。

外周机制:降低肠道平滑肌张力,减少局部炎症因子(如前列腺素、IL-6)的释放,缓解痉挛性疼痛。

3. 与单方药物的对比优势

复方制剂可减少单一成分的剂量,降低呼吸抑制、便秘等类药物常见副作用的风险。研究表明,复方地芬诺酯的镇痛效果较单方类药物更持久,且成瘾性更低。

二、临床应用场景与适应症

1. 主要适应症

功能性腹泻与肠易激综合征:通过抑制肠道过度活动,缓解腹痛和腹泻。

术后肠绞痛:减少肠道痉挛性疼痛,促进术后恢复。

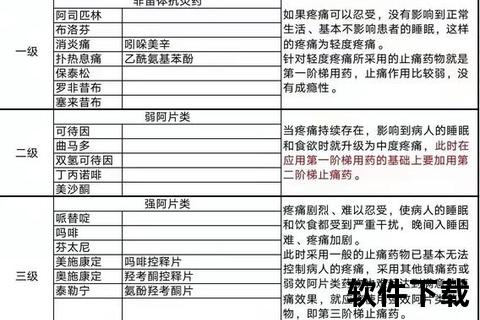

癌性疼痛辅助治疗:与强类药物联用,降低类药物的剂量需求。

2. 特殊人群的注意事项

儿童:12岁以下儿童禁用,因可能引发呼吸抑制或中枢神经系统副作用。

孕妇与哺乳期女性:成分可能透过胎盘或乳汁影响胎儿,需严格评估风险。

老年人:需减少剂量,警惕抗胆碱能成分导致的尿潴留或认知障碍。

三、潜在风险与安全用药建议

1. 常见不良反应

消化系统:便秘、恶心(发生率约15%)。

神经系统:头晕、嗜睡(多见于剂量过高时)。

抗胆碱能效应:口干、视力模糊(与阿托品成分相关)。

2. 禁忌症与药物相互作用

禁忌症:青光眼、前列腺增生、严重肝肾功能不全患者禁用。

药物相互作用:避免与中枢抑制剂(如苯二氮䓬类)联用,可能加重呼吸抑制。

3. 用药指导与紧急处理

剂量调整:初始剂量为1-2片/次,每日不超过8片,疗程不超过7天。

过量处理:出现呼吸抑制时需立即就医,可用纳洛酮拮抗效应。

四、患者常见问题与行动建议

1. 居家护理与症状识别

何时就医:若用药后48小时内疼痛未缓解,或出现血便、高热,需警惕感染性腹泻,立即停用并就医。

饮食调整:避免辛辣、高纤维食物,减少肠道刺激。

2. 预防性措施

长期用药者:定期监测肝肾功能,预防药物蓄积毒性。

替代方案:对成分敏感者,可考虑非药物疗法(如热敷、益生菌调节肠道功能)。

复方地芬诺酯通过多靶点机制为疼痛管理提供了一种平衡疗效与安全性的选择,但其合理应用需基于个体化评估。患者应严格遵循医嘱,避免自行调整剂量或疗程。未来研究需进一步探索其在中枢神经痛和慢性炎症痛中的潜力,以拓展临床应用边界。