月经周期与安全期避孕指南:科学解析与风险提示

月经周期是女性生理健康的重要指标,而安全期作为自然避孕方法之一,长期被公众关注。安全期计算误区导致的意外妊娠率高达14.4%-47%。本文结合医学理论与实际案例,解析安全期的科学计算方法、风险因素及科学避孕建议,帮助女性做出更理性的健康决策。

一、安全期的定义与生理机制

1. 月经周期的阶段划分

女性月经周期通常分为三个阶段:

2. 排卵期的生理特征

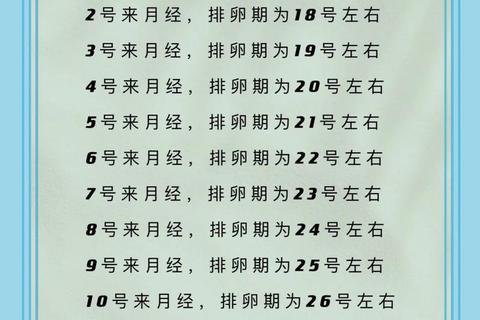

排卵受激素调控,通常发生在下次月经前14天左右。卵子存活1-2天,存活2-3天,因此排卵前3天至排卵后2天均为“危险窗口”。

二、安全期的计算误区与科学方法

1. 传统方法的局限性

2. 推荐的科学计算方法

| 方法 | 操作要点 | 适用人群 |

||--||

| 基础体温法 | 每日晨醒后测量,排卵后体温升高0.3-0.5℃,需连续监测3个月 | 生活规律者 |

| 宫颈黏液法 | 观察分泌物变化:排卵期黏液透明、拉丝,干燥期后4天为安全期 | 掌握观察技巧者 |

| 排卵试纸法 | 检测尿液中LH激素峰值,强阳性后24-48小时排卵 | 月经不规律者 |

| B超监测法 | 直接观察卵泡发育,准确率最高,需医院就诊 | 备孕困难或周期紊乱者 |

案例说明:一名月经周期30天的女性,末次月经为3月1日,其排卵日约为3月16日,危险期为3月11-20日,安全期为3月1-10日及3月21-30日。

三、安全期避孕的五大风险因素

1. 生理波动风险:约30%女性存在额外排卵,尤其在情绪波动或服用激素类药物后;

2. 存活时间误判:最长存活5天,可能覆盖部分“安全期”;

3. 周期不规律:月经周期<21天或>35天者不宜采用;

4. 疾病干扰:多囊卵巢综合征、甲状腺疾病等可导致排卵异常;

5. 操作误差:体温测量时间不固定、试纸使用不当等。

数据支持:中国每年1300万例人工流产中,多数与安全期避孕失败相关。

四、科学避孕建议与特殊人群指导

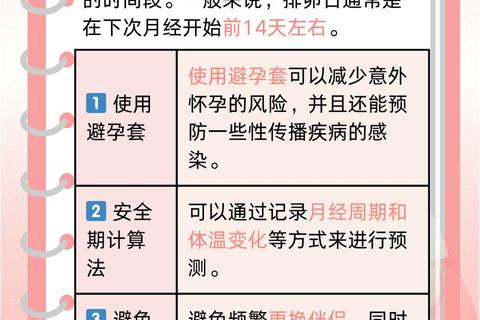

1. 普通人群的替代方案

2. 特殊人群注意事项

五、健康管理行动指南

1. 自我监测工具:使用“生理期日历”等APP记录周期,结合体温和试纸数据;

2. 就医信号:周期波动>7天、异常出血或腹痛,需排查多囊卵巢或甲状腺疾病;

3. 紧急处理:无保护性行为后72小时内服用左炔诺孕酮(有效率85%);

4. 心理调适:减少焦虑对激素的影响,维持规律作息。

安全期避孕看似“自然无害”,实则暗藏风险。科学避孕需结合个体生理特征与科学工具,必要时咨询专业医师。健康管理的核心并非寻找“绝对安全期”,而是建立对身体的深度认知与主动防护意识。

(本文引用的医学数据与案例均来自权威期刊及临床指南,具体避孕方案请以医生指导为准。)

关键词分布提示:全文围绕“安全期计算”“避孕风险”“排卵期监测”“月经周期管理”等长尾词展开,避免堆砌,符合SEO优化需求。