幽门螺旋杆菌用药指南:四联与二联疗法高效根除策略

19429202025-03-26肿瘤医院18 浏览

幽门螺杆菌(Hp)是唯一能在胃酸环境中存活的细菌,长期感染可能引发胃炎、消化性溃疡,甚至增加胃癌风险。近年来,随着耐药性增加和治疗方案的优化,根除幽门螺杆菌的策略也在不断革新。本文将从症状识别、诊断方法到治疗选择,全面解析四联与二联疗法的差异,并提供实用建议,帮助患者科学决策。

一、感染症状与高危人群识别

幽门螺杆菌感染早期可能无症状,但随着细菌对胃黏膜的破坏,常见症状包括:

消化道不适:腹胀、腹痛、反酸、恶心,尤其是餐后加重;

顽固性口臭:胃酸反流导致口腔异味,刷牙难以缓解;

食欲下降与消瘦:因胃黏膜受损影响营养吸收。

若合并胃癌家族史、慢性萎缩性胃炎或长期服用非甾体抗炎药(如阿司匹林),建议尽早检测并治疗。

特殊人群需警惕:

儿童:感染率较高,但治疗需谨慎,避免过度使用抗生素;

孕妇:根除治疗可能推迟至产后,以免药物影响胎儿;

老年人:合并基础疾病(如糖尿病、高血压)时需个体化方案。

二、诊断方法:快速检测与精准筛查

确诊幽门螺杆菌感染主要依赖以下方法:

1. 尿素呼气试验(C13/C14):无创、准确率高,适合初筛和复查;

2. 胃镜活检:直接观察胃黏膜病变,并检测细菌活性;

3. 粪便抗原检测:适用于儿童或无法配合呼气试验者。

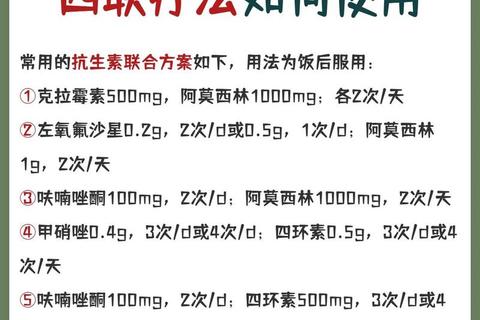

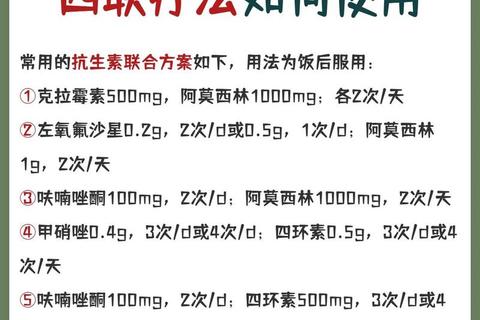

三、治疗方案对比:四联与二联疗法如何选?

1. 四联疗法:传统一线方案的利弊

四联疗法包含两种抗生素+铋剂+质子泵抑制剂(PPI),疗程14天,例如:

抗生素:阿莫西林+克拉霉素;

抑酸剂:奥美拉唑、雷贝拉唑;

铋剂:枸橼酸铋钾、胶体果胶铋。

优势:

指南推荐:全球多国指南将其作为一线治疗方案;

协同杀菌:铋剂保护胃黏膜,增强抗生素效果。

局限:

耐药性上升:克拉霉素、甲硝唑耐药率高达20%~40%,根除率降至80%以下;

副作用多:腹泻、恶心等发生率达28%,患者依从性差。

2. 二联疗法:革新方案的高效与便捷

二联疗法采用高剂量阿莫西林+强效抑酸剂,例如:

阿莫西林:每日3~4次,总剂量≥3g;

PPI或钾离子竞争型酸阻滞剂(P-CAB):如雷贝拉唑(每日4次)或伏诺拉生(每日2次)。

核心机制:

pH依赖性:充分抑酸(胃内pH>6)可提升阿莫西林杀菌效果;

时间依赖性:高频次给药维持药物浓度,延长作用时间。

优势:

根除率高:研究显示亚洲人群根除率超90%,优于传统四联;

副作用少:不良反应发生率仅11%~13%,患者耐受性更好;

成本更低:药物种类少,疗程费用降低。

适用场景:

初次治疗或补救治疗;

老年、合并基础疾病患者;

对抗生素耐药风险较高的人群。

四、治疗注意事项与个性化调整

1. 严格遵医嘱:

抗生素不可随意停药,避免耐药性产生;

用药时间需精确(如PPI餐前30分钟,铋剂餐前1小时)。

2. 副作用管理:

腹泻、皮疹可补充益生菌调节肠道菌群;

严重过敏(如青霉素过敏)需更换方案(如四环素替代)。

3. 复查与防护:

停药1个月后复查呼气试验,确认根除成功;

家庭内分餐、使用公筷,避免交叉感染。

五、预防策略:阻断传播与降低复发

1. 日常防护:

饭前便后洗手,避免生食;

定期消毒餐具,感染者单独使用牙刷杯。

2. 高危人群筛查:

家族中有胃癌或胃病患者;

长期反酸、胃痛者建议每年检测。

3. 健康生活方式:

限酒,减少辛辣刺激食物;

保持情绪稳定,避免应激性胃损伤。

六、总结与行动建议

幽门螺杆菌根除治疗已从“四联主导”转向“二联崛起”,患者应根据自身情况与医生共同决策。若出现持续胃部不适或高危因素,及时就医检测。治疗期间严格遵循用药方案,配合生活干预,才能最大限度降低胃癌风险,守护长期胃健康。

关键行动点:

症状持续2周以上→就医检测;

选择治疗方案→结合耐药史、年龄和药物可及性;

治愈后→每年复查,强化家庭防护。

通过科学治疗与主动预防,幽门螺杆菌感染不再是健康“隐形”,而是可防可控的慢性疾病。