妇科疾病是女性健康面临的常见挑战,从炎到月经失调,从盆腔感染到更年期综合征,不同的症状背后需要针对性的药物干预。许多女性在出现不适时,常因对药物认知不足而延误治疗或错误用药。本文将系统解析常见妇科药物类别、作用机制及适用场景,帮助读者建立科学用药认知。

一、感染用药:精准对抗病原体

作为妇科最高发疾病,炎占妇科门诊量70%以上,其治疗需根据病原体类型选择药物:

1. 霉菌性炎(外阴假丝酵母菌病)

2. 滴虫性炎

3. 细菌性炎

特殊提示:冲洗可能破坏微环境平衡,2019年WHO指南已不建议常规使用。孕妇患者需在医生指导下调整剂量,避免影响胎儿发育。

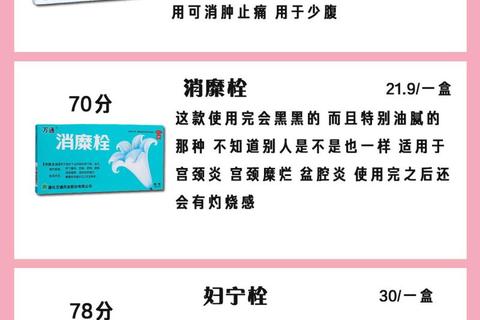

二、生殖系统炎症用药:分层控制感染

盆腔炎、宫颈炎等深部感染需联合用药:

1. 急性盆腔炎

2. 慢性炎症

治疗要点:抗生素疗程需足量足时,自行停药易导致耐药性。发热超过38.5℃或腹痛加剧需立即就医。

三、月经周期调节用药:多维度干预

1. 痛经管理

2. 月经失调

3. 更年期调理

注意事项:激素类药物需定期监测子宫内膜厚度,连续使用不超过5年。中药调理需辨证施治,阴虚火旺者忌用温补类药物。

四、特殊场景用药规范

1. 妊娠期:甲硝唑妊娠B级,孕中期可用;克霉唑栓剂安全性高于口服制剂。

2. 哺乳期:局部用药首选聚维酮碘栓,全身给药需暂停哺乳。

3. 围手术期:子宫肌瘤术后可联用桂枝茯苓胶囊预防粘连。

科学用药行动指南

1. 诊断先行:白带常规、B超等检查明确病因,避免凭经验用药。

2. 完整疗程:栓剂需用足7天,即使症状消失也要完成疗程。

3. 伴侣同治:滴虫性炎需双方同时治疗,防止交叉感染。

4. 记录反应:用药后记录体温、分泌物变化等情况,复诊时提供完整用药史。

预防胜于治疗,日常保持外阴干燥透气,选择pH4.0-4.5的专用洗液维护微生态平衡。当出现异常出血、持续腹痛或发热时,务必48小时内就诊。通过科学认知与规范用药,女性朋友能更好地守护生殖健康。