新生儿扁头成因解析_科学矫正与预防方法指南

19429202025-04-09肿瘤医院60 浏览

新生儿头型问题一直是家长关注的焦点,尤其是扁头综合征(又称体位性斜头畸形),不仅影响外观,还可能带来潜在健康风险。本文结合国际权威医学机构的建议,系统解析扁头成因,并提供科学矫正与预防方案。

一、扁头综合征的成因:头骨可塑性与环境压力的双重作用

婴儿头骨由多块未闭合的骨板组成,囟门(头骨间隙)的存在使头骨具备高度可塑性,但也容易在外力作用下变形。常见成因包括:

1. 生理性因素

产道挤压:顺产过程中,胎儿头部可能因产道压力或器械辅助(如产钳)暂时变形,通常出生后数周自行恢复。

早产:早产儿头骨更柔软,且需长时间卧床,增加变形风险。

2. 外部压力

固定睡姿:长时间仰卧或头部偏向一侧,导致局部持续受压,是扁头最常见原因。

活动不足:清醒时缺乏俯趴训练,颈部肌肉力量弱,难以自主调整头部位置。

3. 疾病关联

先天性斜颈:颈部肌肉紧张导致头部歪斜,85%的斜颈患儿合并头骨变形。

颅缝早闭(罕见):颅骨骨板过早融合,需手术干预,与体位性扁头有本质区别。

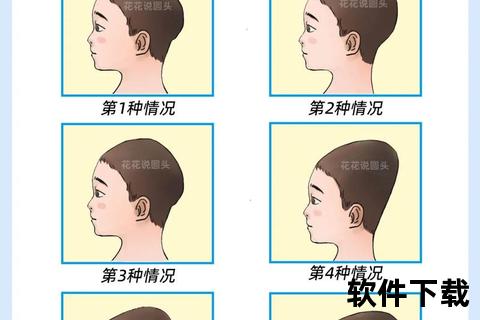

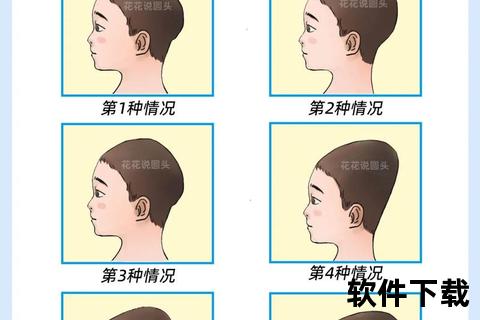

二、识别异常头型:家长自查与医学诊断

1. 家庭观察法

俯视法:从头顶向下看,正常头型前后径约为左右径的1.3倍,若后脑勺单侧扁平或整体过宽,可能为斜头或扁头。

侧面观察:正常后脑勺呈自然弧线,若出现“斜坡状”或耳朵位置不对称,需警惕。

面部对称性:眼睛大小不一、脸颊不对称可能是斜头的表现。

2. 医学评估

临床检查:医生通过触诊判断颅骨硬度及囟门状态,排查斜颈或颅缝早闭。

3D影像扫描:精确测量头型不对称程度,用于制定矫正方案。

三、科学矫正:分阶段干预策略

1. 0-6个月:黄金矫正期

体位调整法

睡眠时交替头部方向,利用婴儿偏好面向光亮或家长的特点,通过调整婴儿床位置引导转头。

清醒时采用“对位疗法”:用毛巾卷或定型垫支撑身体,使头部凸起部位接触床面,减轻扁平区压力。

颈部肌肉训练

斜颈患儿需物理治疗,通过拉伸紧张肌肉、强化对侧肌群改善头部倾斜。

增加俯趴时间

每日累计1小时以上俯趴,促进颈部力量发展,减少头部受压。

2. 6-18个月:头盔矫正的适用性

适应症:头型严重不对称(颅骨不对称指数>10%)且保守治疗无效。

原理与效果:定制头盔通过持续轻柔压力引导颅骨生长,最佳使用期为4-12个月,每日佩戴23小时以上,疗程约3-6个月。

争议与风险:部分研究认为自然矫正与头盔效果相当,且头盔可能引发皮肤刺激、颈椎负担。

3. 2岁后:手术干预的极少数情况

仅适用于颅缝早闭或严重畸形影响脑发育者,需神经外科与整形科联合评估。

四、预防措施:从出生开始的系统性管理

1. 睡眠管理

坚持仰睡防猝死,但需每2小时微调头部方向,避免使用定型枕。

选择硬度适中的床垫,过软可能增加头部下陷风险。

2. 日常互动技巧

喂奶、抱娃时左右交替,减少单侧压力。

利用玩具、声音吸引婴儿转向非偏好侧。

3. 环境优化

婴儿车、安全座椅中加装透气支撑垫,避免头部固定于同一姿势。

4. 发育监测

定期测量头围,前囟门闭合时间异常(早于6月或晚于18月)需就医。

五、常见误区与真相

误区1:“扁头影响智力”。

真相:单纯体位性扁头不影响脑容量,但严重颅缝早闭可能阻碍脑发育。

误区2:“硬枕头能睡出圆头”。

真相:硬物压迫反而增加扁头风险,1岁前不建议使用任何枕头。

误区3:“长大自然恢复”。

真相:轻度变形可能改善,但中重度需主动干预,2岁后颅骨定型难以调整。

六、何时需就医?警惕这些信号

1. 头部明显不对称伴颈部活动受限。

2. 前囟门过早闭合或异常膨出/凹陷。

3. 发育迟缓(如抬头、翻身晚于同龄儿)。

4. 矫正措施实施3个月后无改善。

扁头矫正是一场与时间的赛跑。家长需掌握“观察-调整-复查”的闭环管理,在尊重婴儿自然发育规律的及时借助医学手段,才能为孩子奠定健康与美观的双重基础。