在儿科医疗领域,儿童用药安全始终是牵动无数家庭的核心议题。据统计,全球每年因用药不当导致的儿童健康损害事件中,超过60%与剂量错误和药物选择不当有关。这一现象不仅源于儿童生理结构的特殊性,更与公众对儿童用药科学认知的缺失密切相关。以下从生理特征、剂量原则、常见误区三个维度展开深度解析,为儿童安全用药提供系统性指导。

一、儿童生理特征对药物作用的影响

儿童并非“缩小版成人”,其药物代谢过程存在显著差异:

1. 吸收与分布特点

2. 代谢与排泄系统未成熟

3. 血脑屏障发育不完善

婴幼儿血脑屏障通透性高,镇静类药物(如苯)更易进入中枢神经系统,可能引发呼吸抑制等严重反应。

二、儿童用药剂量调整的五大科学原则

基于生理特征,剂量计算需遵循以下准则:

1. 优先选择儿童专用剂型

如布洛芬混悬液(美林)等专为儿童设计的剂型,可避免拆分药片导致的剂量误差。

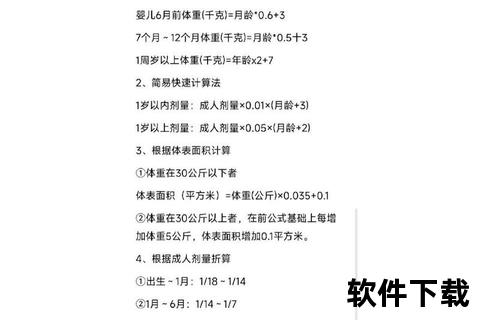

2. 精准计算个体化剂量

3. 特殊病理状态调整

4. 治疗药物监测(TDM)应用

对万古霉素、等药物,需定期检测血药浓度,动态调整剂量。

5. 关注药物相互作用

如蒙脱石散需与益生菌间隔2小时服用,否则会吸附活菌降低疗效。

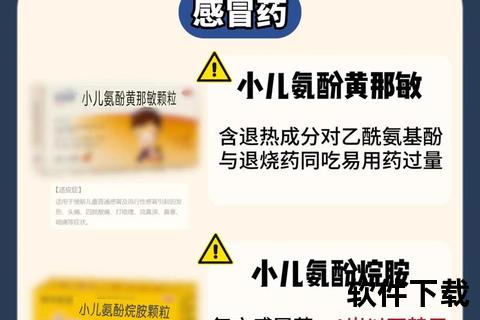

三、家长必须警惕的六大用药误区

1. 成人药物减量使用

案例:某3岁儿童服用1/4片复方甘草片引发呼吸抑制。该药含类成分,3岁以下禁用。

2. 凭经验随意停药

抗生素疗程不足易诱发耐药性。如链球菌感染需足量使用青霉素10天,即使症状消失也不可提前停药。

3. 营养药滥用

长期超量补充维生素D可能引发高钙血症,表现为多饮多尿、肾结石。

4. 剂型处理不当

肠溶片掰碎后失去保护作用,可能引发胃出血。缓释片研磨会导致药物突释中毒。

5. 送服方式错误

牛奶可使四环素类药物生物利用度下降40%,果汁影响阿奇霉素吸收。

6. 迷信海外代购药物

日本面包超人感冒药含可待因,2018年起我国已禁止12岁以下儿童使用。

四、安全用药行动指南

1. 家庭药箱管理规范

2. 紧急情况处理

3. 就医决策标准

4. 社会资源利用

儿童用药安全需要医疗工作者、家长、监管机构的三方协同。每一次精准的剂量计算,每一次严谨的用药核对,都是守护儿童健康的重要防线。让我们以科学为盾,共同构筑起儿童用药安全的生命屏障。