肝脏作为人体最大的解毒器官,其健康状态直接影响全身炎症反应的调控。近年来医学研究揭示,慢性炎症不仅是肝炎、脂肪肝等肝脏疾病的共同病理基础,更是诱发肝硬化、肝癌的重要推手。面对传统抗炎药物普遍存在的肝毒性风险,全球科研团队正通过靶向调控、精准递送等创新技术开辟护肝型抗炎治疗的新纪元。

一、护肝型抗炎药物研发的生物学逻辑

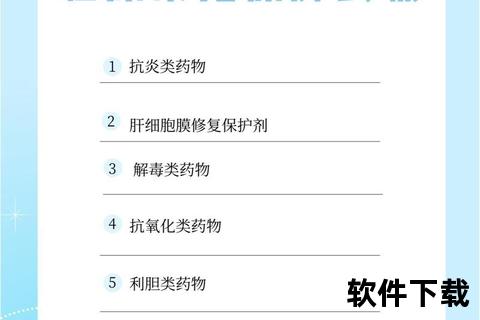

肝脏炎症的核心机制涉及免疫细胞异常激活导致的细胞因子风暴。例如在CAR-T细胞治疗引发的细胞因子释放综合征(CRS)中,单核细胞释放的IL-6过量产生是核心致病因素。传统非甾体抗炎药通过抑制前列腺素合成发挥抗炎作用,但长期使用易引起消化道损伤和药物性肝损伤(DILI)。新一代药物的研发聚焦三个方向:

1. 炎症信号通路的精准干预:清华大学团队发现β受体阻滞剂美托洛尔可通过调控eEF2K-eEF2信号轴抑制IL-6的蛋白质翻译过程,在临床试验中显示出显著降低重症CRS患者激素用量的效果

2. 肝细胞保护机制激活:双环醇等药物通过增强肝细胞抗氧化能力,修复线粒体功能,在II期临床试验中对急性药物性肝损伤患者实现83%的肝功能复常率

3. 多靶点协同作用:针对HBV的HH-003抗体药物同时阻断病毒进入肝细胞并激活免疫清除机制,在Ib期试验中使66.7%患者HBsAg下降超0.5 log10 IU/mL

二、四类人群的精准用药方案

(1)肿瘤免疫治疗患者

接受CAR-T或PD-1抑制剂治疗者,建议在治疗前72小时开始使用IL-6翻译抑制剂(如美托洛尔缓释剂)。临床数据显示该方案可使CRS发生率降低40%,且不影响抗肿瘤效果。需监测心电图QT间期变化,心动过缓患者需调整剂量。

(2)药物性肝损伤高风险人群

长期使用抗结核药、抗肿瘤药或中药制剂者,推荐采用阶梯式防护:

(3)代谢相关性炎症患者

非酒精性脂肪肝合并糖尿病群体,新型GalNAc-siRNA药物tonlamarsen通过抑制血管紧张素原生成,在II期试验中实现收缩压平均下降18mmHg,同时改善肝脏脂肪变性。该药物每月皮射一次的特性显著提升用药依从性。

(4)慢性乙肝患者

针对免疫清除期患者(ALT>2倍上限),HBV中和抗体HH-003与核苷类似物联用方案可使48周病毒学应答率提升至78%。正在进行的AHB-137 IIb期试验采用反义寡核苷酸技术清除病毒cccDNA,初步数据显示治疗24周后HBsAg转阴率达12%。

三、安全用药的六大黄金准则

1. 动态监测体系:使用抗炎药物前需建立基线数据(包括ALT、AST、GGT、PT-INR),治疗第4周进行首次疗效评估

2. 阶梯停药策略:甘草酸制剂等药物需在肝功能指标完全正常后,采用剂量递减法(每周减量25%)逐步停药

3. 特殊人群管理:孕妇优先选择S-腺苷蛋氨酸(每日1600mg),哺乳期禁用经胆汁排泄的熊去氧胆酸

4. 药物相互作用规避:免疫检查点抑制剂避免与TNF-α抑制剂联用,防止肝脏免疫过度激活

5. 营养支持方案:配合ω-3脂肪酸(每日2g)和维生素E(每日400IU)可增强抗炎效果

6. 生物标记物检测:IL-6、CRP水平持续升高提示需要升级治疗,考虑采用JAK抑制剂托法替布进行信号通路阻断

四、未来治疗前景与个体化选择

基因编辑技术的突破正在重塑抗炎治疗格局。CRISPR-Cas9系统已成功应用于NAD+合成酶调控,动物实验显示该技术可使肝脏炎症因子水平下降63%。对于遗传易感人群(如携带PNPLA3基因突变者),反义寡核苷酸药物可实现致病基因的特异性沉默。

建议患者建立“炎症-肝功”双维度健康档案,通过定期检测hs-CRP、纤维化扫描等指标动态评估治疗方案。当出现持续乏力、茶色尿或凝血时间延长等症状时,需在48小时内完成肝脏专科评估。护肝型抗炎药物的创新突破,正在为不同临床场景提供兼具安全性和有效性的解决方案。