河东,这片承载了华夏文明数千年历史的土地,既是地理的坐标,也是文明的摇篮。它依傍黄河而生,见证了王朝更迭与民族交融,却在现代语境中逐渐模糊了轮廓。许多人或许听过“三十年河东,三十年河西”的谚语,却不知其背后隐藏的地理密码;或许知晓天津的“河东区”,却容易与历史概念混淆。今天,我们将拨开时空的迷雾,从自然地理、历史变迁与人文脉络三个维度,解析这片土地的深层肌理。

一、自然地理:表里山河的天然屏障

河东的核心区域位于黄河大拐弯处的东岸,北起吕梁山,南至中条山,西以黄河为界,东接王屋山。这片由运城盆地和临汾盆地组成的区域,被古人称为“表里山河”——外有黄河与山脉环抱,内有肥沃的冲积平原。

地理特征解析:

1. 水网交织:涑水、汾水、浍水在此交汇,形成密集的灌溉网络。运城盆地年降水量约550毫米,无霜期长达210天,是黄河流域最早的农业开发区之一。

2. 盐铜资源:解池盐田自先秦便是中原食盐主产地,中条山铜矿支撑了商周青铜文明,形成“盐铜经济带”。

3. 军事天险:龙门渡、蒲津渡等黄河渡口控制东西交通,轵关陉、白陉等古道贯穿山脉,构成“一夫当关”的防御体系。

这一独特地理格局,使得河东既能自给自足,又可扼守四方,成为历代兵家必争之地。

二、历史演变:从“三河腹地”到行政重构

(一)先秦至秦汉:华夏文明的核心舞台

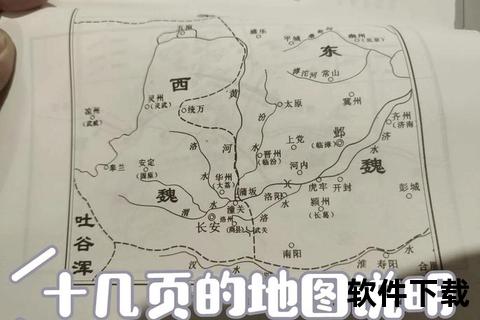

河东最早见于《左传》,指代晋西南的运城盆地。司马迁在《史记》中将河东与河内、河南并称“三河”,视为夏商周三代的政治中心。秦统一后设河东郡,辖24县,涵盖今运城、临汾等地,郡治安邑(今夏县禹王城)。考古发现的陶寺遗址(疑似尧都)和西侯度文化遗存,印证了其“华夏直根”的地位。

(二)魏晋至隋唐:军事枢纽与经济动脉

南北朝时期,河东成为西魏与东魏争夺的焦点。北周占据此地后,借道轵关陉东出灭齐,奠定统一基础。隋唐时河东郡升格为“道”,范围扩展至山西全境,盐税收入占全国1/5,解池盐通过“盐马古道”远销西域。

(三)宋元以降:行政概念的泛化与分化

宋代“河东路”仍覆盖山西大部,但元明时期“河东”逐渐脱离行政区划,演变为文化符号。至清代,天津海河东岸因漕运兴起设“河东区”,与此前的地理概念形成南北分野。

三、区域划分:古今交织的认知地图

(一)古代区划的三大层次

1. 狭义河东(先秦至汉):运城盆地,以安邑为中心;

2. 中观河东(隋唐):山西全境;

3. 广义河东(文化符号):泛指黄河以东。

(二)现代区划的双重解读

1. 山西运城:保留历史基因,禹王城遗址、解州关帝庙等文化遗产密集;

2. 天津河东区:得名于海河方位,属近代城市化产物,与古河东无地理关联。

常见误区警示:

四、行动指南:如何探寻河东的时空密码

1. 实地探访建议:

2. 文献检索方法:

3. 文化认知提升:

河东的故事,是黄河与山脉共同书写的史诗。从尧舜禹的传说,到北魏铁骑的烽烟,再到今日地图上的坐标,这片土地始终以独特的地理禀赋参与着文明进程。当我们再提及“河东”,不应仅停留于字面,而应看到山河形胜背后的文明逻辑——它既是屏障,也是通道;既是起点,也是归宿。