每月一次的腹痛如同无形的枷锁,困扰着全球近半数育龄女性。这种疼痛可能从轻微的坠胀感演变为无法直立的痉挛,甚至伴随呕吐、晕厥,直接影响生活质量和心理健康。数据显示,约60%的年轻女性因痛经影响学业或工作,而其中仅30%主动就医。本文将深入剖析痛经的成因、分类及科学应对策略,帮助女性掌握自我管理的关键方法。

一、痛经的“双重面孔”:原发性与继发性

痛经并非单一疾病,而是分为两种类型:

1. 原发性痛经:占所有病例的90%以上,常见于初潮后1-2年的青少年。疼痛源于子宫内膜释放过量前列腺素,引发子宫强烈收缩和缺血。典型表现为月经首日下腹痉挛性疼痛,持续12-72小时,可伴随恶心、腹泻。

2. 继发性痛经:由盆腔器质性疾病引起,如子宫内膜异位症(占70%)、子宫腺肌病或慢性盆腔炎。疼痛常在月经前数天开始,逐渐加重,甚至经后仍持续,并可能伴随异常出血或不孕。

区分要点:若痛经在25岁后新发或逐渐加重,需警惕继发性病因,及时进行盆腔超声或激素检查。

二、痛经背后的“隐形推手”

1. 生理机制

2. 疾病因素

3. 生活方式影响

寒冷刺激、高咖啡因摄入、精神压力均可通过刺激交感神经,加重疼痛。

三、居家缓解疼痛的“黄金组合”

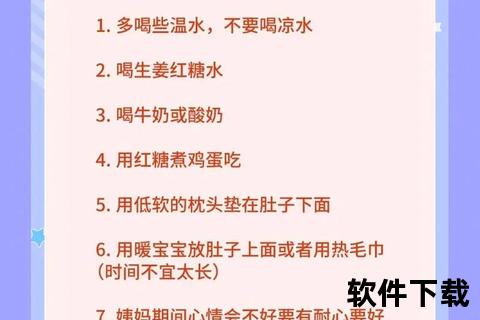

1. 非药物疗法

2. 药物选择

注意:避免叠加使用不同止痛药,尤其含对乙酰氨基酚的复方制剂,以免肝损伤。

四、何时必须就医?警惕“红色警报”

若出现以下症状,需24小时内就诊:

1. 疼痛突然加剧或持续超过3天。

2. 经血中出现大块组织或异味分泌物。

3. 伴随发热、排尿灼痛,提示盆腔感染。

特殊人群注意:孕妇若出现严重腹痛需立即排除流产风险;青少年痛经合并初潮延迟,需排查生殖道畸形。

五、预防策略:从根源减少发作

1. 周期性管理:经前1周避免生冷食物,每日饮用生姜红糖水(生姜3片+红糖10g)促进血液循环。

2. 运动干预:每周3次有氧运动(如快走、瑜伽),可降低33%的疼痛强度。

3. 心理调节:正念冥想或认知行为疗法,可降低焦虑相关的痛觉敏化。

打破沉默,主动管理

痛经绝非“必须忍受”的生理现象。通过科学识别病因、合理用药及生活方式干预,80%以上的患者可实现症状显著改善。建议每位女性建立“痛经日记”,记录疼痛程度、持续时间及伴随症状,为个性化治疗提供依据。健康管理的主动权,始终掌握在自己手中。

(本文引用的医学建议均基于最新临床研究,具体治疗方案请遵医嘱)

参考文献

[1] 网页1、网页2、网页11、网页13、网页19、网页22、网页30、网页40、网页42、网页64、网页74等综合信息