月经是女性健康的“晴雨表”,但许多女性常因经血颜色发黑、周期紊乱等问题感到困惑和担忧。这类症状可能提示身体存在潜在健康问题,但也可能是生理性变化。本文从科学角度解析病因,并结合中医调治方案,提供实用建议。

一、经血发黑:症状与病因解析

1. 症状特征与伴随表现

经血发黑通常表现为暗褐色、深咖色或黑色,可能伴随以下特征:

2. 西医视角:常见病因

3. 中医辨证:气血失衡是关键

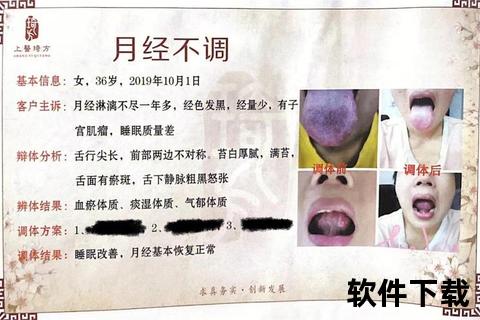

中医认为经血发黑与“气滞血瘀”“气血两虚”等体质相关:

二、中医调治方案:辨证施治与生活方式干预

1. 中药调理:分型论治

2. 药膳食疗推荐

3. 生活方式调整

三、何时需就医?关键警示信号

1. 血块过大或持续异常:血块直径超过3cm,或伴随经量骤增。

2. 周期紊乱超过3个月:如闭经、经期延长至10天以上。

3. 伴随严重症状:如剧烈腹痛、发热、异常分泌物,需排除盆腔炎或肿瘤。

4. 特殊人群注意:孕妇出现经血样出血需警惕流产;更年期女性需排查子宫内膜病变。

四、预防建议:日常养护要点

1. 饮食均衡:增加铁、维生素B12摄入(如菠菜、红肉),避免辛辣刺激。

2. 规律作息:避免熬夜,保证充足睡眠以调节内分泌。

3. 定期记录月经:使用APP记录周期、经量及症状变化,便于早期发现异常。

4. 中医保健:

经血发黑并非一定预示疾病,但需结合症状和周期综合判断。中医调治注重整体调理,通过改善体质恢复气血平衡。若症状持续或加重,应及时就医明确病因,避免延误治疗。保持科学认知和健康习惯,是守护女性生殖健康的关键。

参考文献:本文内容综合自医学指南、中医典籍及临床研究。