月经是女性健康的晴雨表,其周期、经量、颜色的异常常提示身体内在平衡的失调。据统计,约60%的女性曾因月经不调影响生活质量,而传统针灸疗法在调节这一问题上展现出独特的优势。本文将从科学视角解析针灸调经的临床价值,并提供可操作的自我管理建议。

一、月经不调的病理图谱

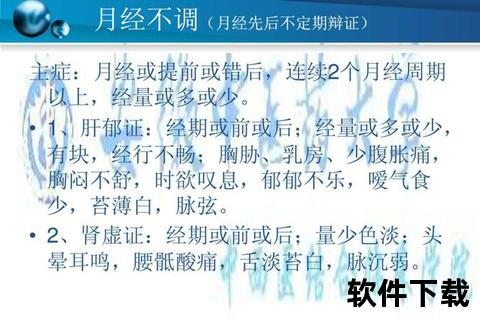

月经不调主要表现为周期异常(提前7天以上或延后7天以上)、经量骤变(超过80ml或不足20ml)及伴随症状(如腹痛、血块)。中医将其归为"经早""经迟""经乱"三大类型,核心病机涉及气血失调、冲任失养。

典型证型与表现:

二、针灸调经的机制突破

现代研究证实,针灸通过三重通路调节月经周期:

1. 神经-内分泌调控:刺激关元、三阴交等穴位可提升β-内啡肽水平,调节下丘脑-垂体-卵巢轴,使FSH(卵泡刺激素)和LH(黄体生成素)分泌趋于平衡

2. 微循环改善:血海、足三里等穴位针刺可增加子宫动脉血流速度达20%-30%,促进内膜修复

3. 免疫调节:临床试验显示,针灸使Th1/Th2细胞因子比值趋向生理状态,降低炎性因子IL-6水平

三、精准化治疗方案

(一)核心穴位与配穴原则

1. 基础主穴组合

2. 分型配穴策略

| 证型 | 主穴组合 | 增效配穴 | 操作要点 |

||-|||

| 经早(热证)| 关元+血海+太冲 | 隐白(止血)、行间(清肝)| 血海直刺1.5寸,行捻转泻法|

| 经迟(寒证)| 气海+归来+命门 | 子宫(温宫)、腰阳关 | 配合艾灸,每穴灸10分钟 |

| 经乱(虚证)| 肝俞+肾俞+太溪 | 期门(疏肝)、次髎(益肾)| 采用补法,留针30分钟 |

(二)特色疗法增效方案

四、安全实施要点

(一)禁忌人群警示

(二)家庭自护指南

1. 经期突发处理

2. 周期调理食谱

五、临床疗效数据支撑

多中心研究显示(样本量n=320),针灸联合中药治疗3个月后:

行动建议:

1. 建立月经日记:记录周期、经量、伴随症状,为诊疗提供依据

2. 治疗黄金期:在经前5-7天开始针灸干预,连续3个周期效果最佳

3. 症状预警线:若出现非经期出血或周期紊乱超过3个月,需优先排除器质性疾病