对于新生儿父母而言,安抚奶嘴是育儿过程中充满争议却又难以回避的工具。它既能迅速平息哭闹,又可能引发依赖焦虑;既被医学研究证实能降低猝死风险,又存在影响牙齿发育的隐忧。科学认知这一工具的本质,掌握平衡使用的智慧,是每位家长需要了解的育儿必修课。

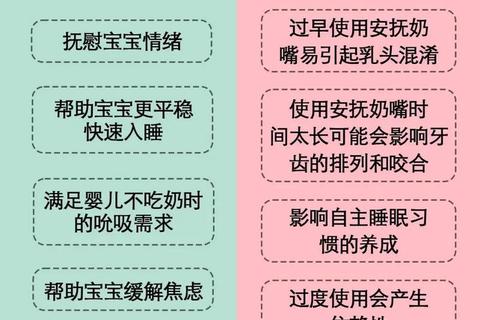

一、安抚奶嘴的医学价值与潜在风险

1. 科学验证的五大益处

① 降低婴儿猝死综合征(SIDS)风险:美国儿科学会研究表明,睡眠时使用安抚奶嘴可使SIDS风险降低50-60%。其机制可能与维持呼吸道通畅、促进鼻呼吸有关。

② 满足非营养性吸吮需求:新生儿每日吸吮时长可达4-8小时,安抚奶嘴能避免过度喂养引发的吐奶,特别适用于配方奶喂养或吸吮需求强烈的婴儿。

③ 缓解医疗操作疼痛:在疫苗接种、采血等场景中,吸吮行为可激活内啡肽系统,减轻疼痛感知。

④ 促进早产儿发育:对体重<1500g的早产儿,非营养性吸吮能加速胃肠成熟,提高经口喂养成功率。

⑤ 替代吃手习惯:相较于手指吸吮,安抚奶嘴更易清洁且戒断难度更低。

2. 需警惕的四大风险

① 母乳喂养干扰:过早使用(出生4周内)可能导致混淆,影响衔乳技巧。建议纯母乳喂养建立后再引入。

② 牙齿发育影响:超过2岁仍频繁使用可能造成上前牙前突、开颌等错颌畸形,但2岁前合理使用风险极低。

③ 中耳炎风险:持续吸吮可能增加咽鼓管压力,但6月龄前发生率较低。

④ 情感依赖形成:24小时不间断使用可能阻碍婴儿自主情绪调节能力发展。

二、科学选择:从材质到结构的全面考量

1. 材质选择双维度

2. 结构设计三要素

① 一体化成型:避免分体式设计的零件脱落风险,护盾直径需>3.2cm以防误吞。

② 透气防护罩:带有双侧通风孔(≥20mm²)的弧形挡板可减少皮肤压痕,降低口水疹风险。

③ 月龄适配:分段设计包括0-6月(超小号)、5-18月(中号)、16-32月(大号),早产儿需选择专用迷你款。

三、使用规范:关键场景与禁忌把控

1. 适宜使用场景

2. 绝对禁忌行为

四、戒断策略:渐进式脱离方案

1. 最佳戒断时机

2. 四步渐进法

① 替代安抚:引入安抚巾、音乐盒等过渡物,6月龄后可尝试磨牙棒。

② 情景限制:划定“仅限卧室使用”“仅睡前10分钟”等边界。

③ 仪式告别:通过绘本故事(如《Bye-bye Binky》)或“奶嘴精灵”交换礼物。

④ 渐进切割:从剪短奶嘴头1mm/周开始,降低吸吮满足感。

五、特殊群体注意事项

医学研究证实,安抚奶嘴本身并非“育儿”,关键在于动态平衡的艺术——既要及时响应婴儿的生理需求,又要避免过度工具化养育。建议家长建立使用日志,记录每日使用时长、场景,每3个月由儿科医生评估口腔发育状况。养育的本质是帮助生命建立自我安抚的能力,而工具的价值在于为这种成长赢得缓冲空间。