痛经原因解析:常见诱因与影响因素探讨

19429202025-04-11生物科技14 浏览

当小腹的坠胀感伴随腰酸袭来,当冷汗浸透衣衫却只能蜷缩在床角,许多女性对这样的场景并不陌生。痛经如同一场每月必至的“无声风暴”,影响着全球近80%的育龄女性,其中约15%因此无法正常生活。这种疼痛不仅是生理的考验,更是心理的煎熬,而它的成因远比我们想象的复杂。

一、痛经的本质:原发性与继发性之辨

痛经的根源可分为原发性与继发性两类。前者占90%以上,与器官病变无关,而后者多由盆腔疾病引发。

1. 原发性痛经的三大核心机制

前列腺素风暴:月经期子宫内膜释放过量前列腺素(如PGF2α),引发子宫平滑肌痉挛性收缩,导致缺血缺氧性疼痛。这种收缩的强度可达分娩宫缩的3倍。

子宫结构异常:宫颈管狭窄(经血排出阻力增加)、子宫过度前屈或后屈(影响血流动力学)均会加剧疼痛。

神经敏感化:中枢神经系统对疼痛信号的放大作用,使相同刺激下痛感倍增。

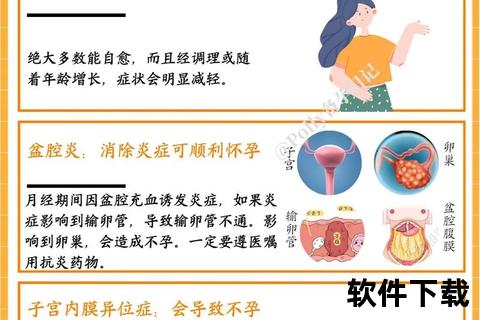

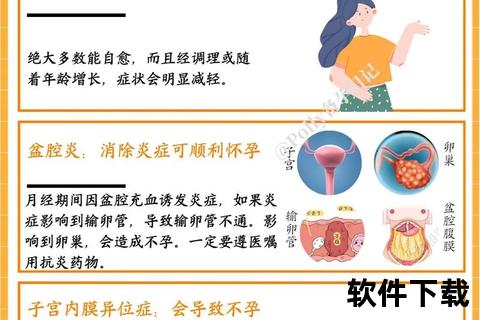

2. 继发性痛经的“幕后推手”

子宫内膜异位症:异位内膜组织周期性出血,刺激神经末梢,形成“盆腔内的定时”。

子宫腺肌病:内膜腺体侵入肌层形成病灶,每次月经如同“肌层内的微型地震”。

慢性盆腔炎:炎症因子持续刺激,导致组织粘连和痛觉敏化。

二、被忽视的疼痛放大器:生活方式的隐秘影响

除了生物学因素,日常习惯通过多重途径调节痛经强度:

1. 温度敏感陷阱

低温环境使血管收缩率增加40%,子宫供血减少诱发痉挛。实验显示,腹部温度降低2℃即可显著提升疼痛评分。

2. 营养失衡的连锁反应

镁缺乏(<200mg/日)会增强神经肌肉兴奋性,钙流失(经期日均丢失30mg)则降低平滑肌松弛能力。

辛辣饮食刺激前列腺素合成酶活性,使PGF2α产量增加15%。

3. 心理压力的恶性循环

焦虑状态促使肾上腺素分泌,通过α受体增强子宫收缩频率,形成“紧张-疼痛-更紧张”的闭环。

三、科学干预:从对症处理到根源控制

1. 疼痛急救方案

精准用药时机:布洛芬应在疼痛初现时服用(非等到剧痛时),通过抑制COX-2酶阻断90%前列腺素合成。需注意胃黏膜保护,可与米索前列醇联用。

热疗的物理机制:42℃局部热敷可使子宫血流速度提升25%,作用相当于0.1mg硝酸甘油。

2. 长期管理策略

激素调控:低剂量复方口服避孕药(如炔雌醇20μg+屈螺酮3mg)可使子宫内膜厚度减少50%,从源头抑制前列腺素生成。

营养靶向补充:每日补充120mg维生素B1+250mg镁,可降低疼痛评分2.3分(满分10分)。

生物反馈训练:通过肌电监测指导盆底肌放松,6周训练可使疼痛持续时间缩短40%。

四、特殊人群的精细化应对

1. 青少年群体

初潮后3年内出现的痛经,50%会随卵巢轴成熟自行缓解,但持续超过2年需排查苗勒管畸形。

2. 备孕女性

子宫内膜异位症患者建议在腹腔镜术后6-12个月黄金期受孕,妊娠本身可使病灶萎缩率达70%。

3. 围绝经期女性

新发痛经需警惕子宫内膜癌风险(发病率约0.3%),推荐经超声联合CA125筛查。

五、预警信号:何时必须就医?

当出现以下“红色警报”时,器质性病变概率超80%:

1. 痛经进行性加重(每年疼痛天数增加>3天)

2. 非经期盆腔痛或痛

3. 经期发热伴C反应蛋白>10mg/L

4. 超声提示卵巢囊肿>4cm或子宫肌层回声不均

行动建议:构建个人疼痛管理档案

1. 记录每月疼痛起止时间、VAS评分、伴随症状(如腹泻/呕吐)

2. 建立“疼痛缓解包”:含布洛芬缓释片、自热贴、镁补充剂

3. 每6个月复查盆腔超声+CA125(高危人群)

痛经从来不是女性必须承受的“命运”,科学认知与精准干预能帮助90%的患者重获生活质量。正如医学先驱特鲁多所言:“有时治愈,常常帮助,总是安慰。”在这场与疼痛的博弈中,理性治疗与自我关怀同样重要。