在日常生活中,我们常遇到“公分”和“厘米”的表述。无论是体检报告上的肿块尺寸,还是购买医疗器材时的规格标注,这两个单位都可能引发困惑。尤其当医生提到“伤口约3公分”或“肿瘤直径5公分”时,患者往往需要快速理解其实际大小。本文将系统解析长度单位的科学定义、换算规则及健康场景中的应用,帮助公众消除认知误区,做出正确判断。

一、公分与厘米的等量关系

1. 基本定义与换算

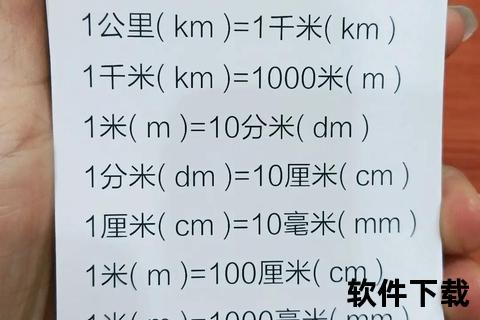

公分是厘米的旧称,二者完全等价,即 1公分=1厘米(cm)。这一换算关系在医疗文书、体检报告等场景中均适用。例如,B超检查中肝脏大小“15公分”,即等同于“15厘米”。

2. 单位的历史演变

“公分”一词源于我国解放初期的计量习惯,而“厘米”是国际单位制的标准术语。改革开放后,为与国际接轨,国内正式文献统一使用“厘米”。但在口语交流中,“公分”仍广泛存在,尤其在人体尺寸(如身高、伤口长度)时更显通俗。

3. 常见误区辨析

事实:两者仅为名称差异,本质相同。例如10公分伤口=10厘米伤口。

事实:部分医疗设备(如血压计袖带、手术器械)的说明书仍沿用“公分”,需注意识别。

二、健康场景中的单位应用与换算

(一)医疗场景的测量规范

1. 影像检查报告

CT、MRI等影像学中,病灶大小常以厘米或毫米标注。例如:

2. 伤口护理与手术规划

3. 儿童与特殊人群注意事项

(二)日常健康管理中的单位对照

| 场景 | 常见单位 | 换算公式 | 应用示例 |

|||--|-|

| 血压计袖带尺寸 | 公分/厘米 | 1公分=1厘米 | 成人标准袖带宽度12-14厘米 |

| 体重指数(BMI)计算 | 米/厘米 | 身高(米)=厘米数÷100 | 170厘米=1.7米 |

| 药品规格 | 毫米/厘米 | 1厘米=10毫米 | 注射针头长度3厘米=30毫米 |

三、突发健康事件的单位判断与应对

1. 居家急救场景

2. 症状监测阈值

四、权威建议与行动指南

1. 医疗文书阅读技巧

2. 家用测量工具选择

3. 就医时机判断

理解公分与厘米的等量关系,不仅是单位换算的知识,更关乎健康数据的准确解读。建议公众在体检报告、医嘱记录中主动确认单位表述,利用标准测量工具进行家庭健康监测。当数值超出正常范围或伴随其他症状时,务必及时寻求专业医疗评估。科学认知计量单位,能为健康管理提供更坚实的决策基础。