月经是女性健康的“晴雨表”,但许多人在面对经血颜色发黑时,往往陷入焦虑却不知如何应对。这种看似细微的变化,可能是身体发出的预警信号。研究表明,约40%的女性在生育年龄经历过经血颜色异常,其中因气血不足、宫寒和血瘀引起的占主导地位。透过现象看本质,理解背后的生理机制才能科学应对。

一、颜色密码:从暗红到发黑的身体信号

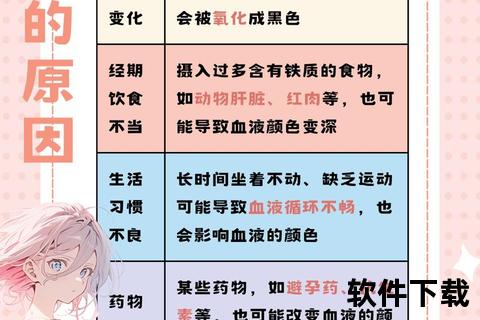

正常月经呈现暗红色,经期首尾可能出现褐色或咖啡色血液。若整个经期持续发黑,或伴有血块、粘稠质地,则提示异常。例如:宫寒患者的经血常呈暗红至黑色,质地粘稠如蓝莓酱;气血不足者则多伴随经量减少、色淡偏黑;血瘀型经血则呈现凝固的黑色血块,伴有刺痛感。

二、三大病理机制的深度解析

1. 气血不足:隐形的能量危机

当气血亏虚时,子宫内膜无法获得足够的营养支持,导致脱落不完整。这类患者常见面色苍白、头晕心悸,经血流出缓慢,在宫腔滞留时间延长后被氧化发黑。典型案例:产后女性因气血耗损,出现经期延长至10天,经血后期逐渐转黑。

2. 宫寒血瘀:低温引发的代谢停滞

寒冷刺激使子宫血管收缩,血流速度下降50%-70%。如同冬季河道结冰,经血中的纤维蛋白原在低温下更易凝结。这类人群多有四肢冰冷、痛经剧烈,常见于长期饮用冰饮、冬季衣着单薄的女性。

3. 气滞血瘀:情绪压力下的循环障碍

长期焦虑或抑郁会导致肾上腺素持续分泌,引发血管痉挛。中医理论中的“肝郁气滞”在此表现为经前胀痛、经血块状如煤渣。研究发现,高压职业女性出现黑色经血的概率比普通人群高3倍。

三、诊断指南:三步锁定病因

1. 症状自检表

2. 医学检查组合

3. 特殊人群警示

青少年初潮后持续经血发黑需排查生殖道畸形;围绝经期女性突发经色异常要警惕子宫内膜癌。

四、立体化调理方案

▶ 居家急救措施

▶ 中西医协同治疗

1. 气血双补方案

2. 温宫散瘀方案

3. 疏肝理气方案

五、预防体系构建

1. 四季防护重点

2. 运动处方

经前期练习八段锦“两手托天理三焦”式,可提升腹腔血流速度;经后三天进行骨盆摇摆运动,帮助残留经血排出。

3. 情绪管理工具

建立“经期情绪日记”,记录压力事件与经血变化关联性,必要时采用正念冥想调节。

六、就医

当出现经血发黑+发热腹痛,或非经期持续褐色分泌物时,需24小时内就诊。特别是服用避孕药者,突发经色改变要警惕血栓风险。

月经颜色的异常如同身体发出的摩尔斯密码,破译这些信号需要医学智慧与自我觉察的结合。通过建立“观察-记录-调理”的三级健康管理模式,女性不仅能改善经血异常,更能实现整体生命质量的提升。记住:预防永远胜于治疗,从今天开始关注子宫的“颜色语言”。